2252 liens privés

Un territoire qui s’adapte au changement climatique garde ses terres agricoles et les cultive. Or, partout dans nos départements, elles ne cessent d’être grignotées.

Depuis 1950 dans le Var, l’espace agricole est passé de 35% à 12%. La friche s’est installée, là où le paysan est parti. Le béton s’est coulé le long d’axes routiers.

"Le constat national se vérifie ici, soupire Fanny Alibert, chef du service foncier à la Chambre d’agriculture varoise. Cette forte baisse a deux causes : le recul de l’agriculture et l’exode rural d’une part ; l’urbanisation et l’étalement urbain d’autre part." "Depuis 2005, on dit qu’il ne faut plus perdre de terre agricole", plaide la sous-directrice de la chambre d’agriculture varoise. Un vœu pieux.

"Dans les Alpes-Maritimes, la perte a été plus importante, et cela pose des soucis en termes de repositionnement des filières." Positionner une filière, c’est permettre à l’agriculture d’atteindre une surface suffisante pour être viable.

"L’intérêt de la COP"

Maraîchage, élevage, viticulture "ont besoin d’espace". "On a de la chance d’avoir des filières qui fonctionnent sur le plan économique." Mais les nouveaux exploitants se heurtent à un mur. "La flambée des prix est en lien avec l’urbanisation, il est de plus en plus compliqué de trouver des terres, constate Sylvain Apostolo, à la tête de la Confédération paysanne du Var. Un peu partout, les pouvoirs publics n’ont pas préservé les terres agricoles. Aujourd’hui encore, des zones commerciales sortent sur des terres agricoles."

Pourtant, le contexte évolue. "On constate une prise de conscience sur le foncier agricole, estime Fanny Alibert. C’est aussi l’intérêt d’événements comme la COP27. Reste ensuite à mettre en place des actions concrètes." Et, "des élus à convaincre", car ce sont eux qui ont la main sur les documents d’urbanisme.

"Au-dessus de la moyenne nationale"

"Le problème est dans la différence entre les discours et les actes. Pour beaucoup, l’enjeu économique sera prépondérant", analyse la Confédération paysanne, selon qui la prise de conscience avance "moyennement".

Pourtant, "on ne va pas manger du béton !", s’exclame Sylvain Apostolo, qui se souvient d’une bataille emblématique autour d’un projet d’extension de centre commercial sur 16 hectares à Rocbaron, dans le centre Var. Promesse de plusieurs centaines d’emplois.

"Ils ont essayé d’obtenir l’utilité publique. On avait des terres plates, arables, un vrai scandale", narre Sylvain Apostolo. Finalement, c’est la justice administrative qui a sonné le glas du projet, en 2021. Sur le point essentiel de l’expansion des crues et du risque d’inondations. La terre agricole absorbe l’eau de pluie, le béton la fait ruisseler.

Voilà une autre donnée, dans un département vulnérable au risque inondations, où le pourcentage de surfaces artificialisées "est au-dessus de la moyenne nationale".

C’est ce qu’a calculé l’association France nature environnement (FNE), dans une étude récente sur la "Sobriété foncière". Aujourd’hui encore, "un tiers des artificialisations nouvelles se fait sur les terres agricoles, note Paul Naglik, chargé de mission aménagement à FNE Paca. Cela a un impact sur la production alimentaire et la biodiversité".

1,5 million d'euros l’hectare

En soi, le classement en terre agricole n’a rien d’immuable. "Nous sommes à un tournant, où il faut essayer de se limiter et de construire sur ce qu’on a déjà consommé, plaide Paul Naglik. Cela veut dire changer de paradigme. On ne peut pas toujours être dans l’extension."

Près de Toulon, le domaine des Olivades a lutté pendant 25 ans contre le tracé d’un tramway, devenu "bus en site propre". "Les terres étaient coupées en tranches par le passage des voies", résume Daniel Vuillon. Grâce à une intense mobilisation citoyenne, le domaine a fini par obtenir, en septembre, la garantie de ne plus être exproprié. Mais ce ne fut pas le seul combat pour ces 6,5 hectares de champs, qui étaient passés constructibles en 1987. Pas un choix, mais la conséquence de l’arrivée d’un hypermarché et d’un échangeur autoroutier.

"Les décideurs nous ont considérés comme des arriérés", rigole encore Daniel Vuillon, installé en Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne). Les sillons de légumes auraient pu rapporter "1,5 million d’euros l’hectare pour un futur centre commercial". La famille a tenu bon. La terre continue d’être nourricière, depuis 1804. Bientôt classée zone agricole protégée.

Maison des Semences Paysannes Maralpines – Gestion collective de la biodiversité des Alpes-Maritimes

La MSPM propose régulièrement des formations grand public pour comprendre les enjeux des semences paysannes et en planter chez soi.

Découvert par article Nice Matin https://www.nicematin.com/environnement/on-y-revient-avec-les-agriculteurs-maralpins-a-la-recherche-des-semences-perdues-804921

Vous avez des informations à apporter à la MSPM à ce sujet: envoyez un mail à semencemaralpine@gmail.com

Un peu de sciure sur le tronc ou au niveau des branches, un écoulement de sève, des feuilles et des fruits grignotés, un jaunissement des feuilles... Le charançon noir du figuier aime la discrétion mais les dégâts qu’il inflige à l’arbre sur lequel il a jeté son dévolu finissent toujours par se voir. Malheureusement, à ce moment-là, il est déjà souvent trop tard. Qu’il pousse en plein champ avec des impératifs de production agricole ou à côté de la piscine pour accentuer le caractère provençal d’une villa, le figuier est peut-être condamné.

L’invasion du coléoptère donne des sueurs froides à la centaine d’arboriculteurs adhérents à la filière de l’AOP figue de Solliès.

Repéré en 2019

Depuis 2019, ils savent en effet qu’un monstre rôde. Le charançon se cache dans la cité des palmiers! Dans la vallée de Sauvebonne précisément. "C’est à 5 kilomètres tout au plus du cœur de bassin de production, frémit Cyril Kointz, responsable technique du syndicat de la figue de Solliès. Pour l’instant, on n’a pas vu de dégâts dans la vallée du Gapeau mais ça ne veut pas dire qu’il n’est pas déjà arrivé."

Le réseau d’alerte signale en effet des observations à La Crau, dans le quartier des Martins ainsi que de l’autre côté de la rade (La Seyne, Six-Fours et Sanary).

Selon les calculs de Cyril Kointz, quatre ans après la découverte du ravageur dans le Var, déjà au moins 10% des 130 hectares (et 30.000 figuiers) en production AOP sont voués à être arrachés.

Un drame d’autant plus cruel pour les agriculteurs, qu’ils ont l’impression que la menace passe sous les radars des politiques... comme des particuliers qui ont pourtant un rôle à jouer.

La Région, TPM ou la communauté de communes de la vallée du Gapeau ont bien débloqué quelques enveloppes, mais les crédits pour trouver une solution technique se font attendre. "On sait comment tuer le charançon, mais on n’a pas trouvé encore comment l’attirer", résume Cyril Kointz. Autour de lui, des producteurs s’agacent aussi des lenteurs administratives et de l’absence de réaction du ministère alors qu’outre le Var, le Lot-et-Garonne est aujourd’hui aussi en alerte. Ils aimeraient que les textes reconnaissent la calamité et ouvrent la porte à une compensation.

Mobiliser les particuliers

En attendant, le monde la figue tente de s’organiser pour y voir plus clair. "La Région nous finance à hauteur de 20.000 euros pour faire un état des lieux", annonce Daniel Bielmann, président de la Fredon Paca (1). Le réseau d’experts spécialisé dans la santé du végétal confie, en effet, être actuellement incapable de dessiner la carte précise de présence du coléoptère.

"C’est pour ça qu’il faut parler du problème, faire connaître la menace et convaincre les particuliers de nous laisser examiner leurs arbres. Il faut qu’ils comprennent que s’ils ne s’occupent pas du problème dans leur jardin, ils risquent d’une part de perdre leurs arbres, mais aussi de favoriser la multiplication des sites de reproduction et donc de finir par mettre en péril toute une filière".

"Un insecte que je ne connaissais pas"

"Au printemps 2019, ce qui m’a interpellé, c’est que j’avais des arbres qui étaient chétifs à la pousse alors que l’année d’avant, tout allait bien. Donc j’ai cherché et je me suis aperçu qu’il y avait un insecte que je ne connaissais pas."

Rémi Revest, agriculteur dans la vallée de Sauvebonne (Hyères) raconte sa découverte du charançon noir, ça ressemble à un début de film d’horreur... Un film qui finit mal puisque celui qui a le malheur d’avoir lancé l’alerte a déjà dû arracher 2,5 hectares de figuiers. "Et cet hiver, je vais faire le dessouchage des 2 hectares qui restent", soupire-t-il.

Une perte sèche pour l’exploitant, qui confie que la figue pesait 40% de son chiffre d’affaires. À cause de la bestiole, il doit additionner le coût de l’arrachage, la perte de production et la saignée dans le patrimoine lorsqu’il s’agit de raser des vergers plantés il y a des décennies et qui avaient encore de belles saisons à venir.

"Et n’y a aucune compensation financière. Il n’y a pas d’assurance, absolument rien puisque l’insecte n’est pas reconnu officiellement comme un danger. Je n’ai que les yeux pour pleurer", s’agace Rémi Revest. Pour tenir le coup, en urgence, il a opté pour une reconversion dans le maraîchage. "Mais avant, j’avais une trésorerie. Là, je n’ai plus rien".

- Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles.

Des conseils si vous voyez un figuier infesté de charançons noirs:

Si vous pensez avoir un figuier infesté de charançons noirs, vous devez le signaler et demander conseil en contactant la Fredon (04.94.35.22.84) ou la page facebook "Alerte charançon noire du figuier".

Pour repousser les invasions:

–Ne pas transporter de déchets contaminés pour éviter la dissémination de larves.

–Badigeonner de la chaux ou de l’argile sur les troncs et les branches des figuiers.

Pour chasser le coléoptère s’il est déjà présent:

–Supprimer les individus adultes et si l’infestation est peu importante: cureter les galeries où sont présentes les larves.

– Dessoucher la plante infestée pour éliminer le foyer si l’infestation est trop élevée. Puis envelopper les parties coupées dans une bâche noire à exposer au soleil afin de tuer les larves et les adultes.

– Les professionnels peuvent aussi tenter le piégeage à base de Beauvaria bassiana (champignon entomopathogène) ou utiliser les nématodes (ver rond) qui s’attaquent aux adultes et aux larves du charançon noir.

Qui est-il?

Nom: Aclees foveatus ou charançon noir du figuier, famille des coléoptères.

Origine: Asie.

Date de découverte en France: 2019 dans le Var mais compte tenu des dégâts, il était déjà là depuis plusieurs années, selon les experts. Sa présence était connue en Italie en 2015. Il est arrivé en Europe selon toute vraisemblance avec des importations de végétaux.

Taille: 2 centimètres.

Couleur: noir, avec des petits points sur les ailes.

Reproduction: la femelle dépose ses œufs entre l’écorce et l’aubier ou dans les plaies de taille. Les larves, blanc crème avec la tête noire, mesurent rapidement 2cm. Entre la ponte et l’âge adulte, il ne s’écoule que 16 semaines.

Dégâts provoqués: L’insecte creuse des galeries pour consommer l’aubier, affaiblissant l’arbre. Il dévore aussi les feuilles et les figues.

L'éco-pâturage, c’est cette pratique qui consiste à faire paître les troupeaux dans des champs ou des friches afin de les débroussailler. Une méthode séculaire qui constitue un outil redoutable pour entretenir les espaces et les prémunir contre les feux de forêt. À Hyères, rencontre avec une bergère et ses bêtes, engagées dans la préservation de l’environnement.

Le New York Times, le Washington Post ou France Info… Lani Malmberg et ses chèvres n’en finissent plus de faire le tour des médias, comme les stars d’un savoir-faire retrouvé. Celui de l'éco-pâturage, que cette Américaine et son troupeau remettent au goût du jour pour lutter contre les incendies ravageurs dans l’ouest des États-Unis.

Sous nos latitudes la capacité de débroussaillement des troupeaux n'a pas été oubliée. En Paca, quelque trois cents éleveurs, dont une centaine dans le Var, participent ainsi à l’entretien de 15.000 hectares destinés à la lutte contre les incendies de forêt et bénéficient d’aides liées à la Politique agricole commune européenne.

Des chèvres minoritaires

"Les troupeaux de chèvres contribuent à 11% des surfaces engagées en raclage DFCI (pour Défense de la forêt contre les incendies, Ndlr)", compte Alice Bosch, ingénieure au Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes - Méditerranée (Cerpam). Les brebis, majoritaires dans l’élevage varois, représentent, elles, 57% de cet entretien, tandis que 24% des surfaces sont pâturées par des bovins. Si on excepte les 8% restants, laissés aux ânes et aux chevaux, les caprins sont donc minoritaires dans ces opérations de débroussaillement.

Alice Bosch est ingénieure au Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes - Méditerranée. (Photo DR).

"Une répartition cohérente, note Alice Bosch, puisque les élevages de chèvres sont les plus sédentaires." Ils ne peuvent en effet que peu s’éloigner de leur bergerie, en raison de la nécessaire traite des chèvres.

À Hyères, une bergère a toutefois trouvé une parade. Au pied de la colline du Château, Ninon Megglé fait en effet paître sa trentaine de biquettes. Et puis c’est tout. Pas de fromage, pas de gigot. Juste du pâturage. Un peu à l’image du troupeau de Lani Malmberg, ici, c’est Bêle colline. Une association née en 2020, forte d’une cinquantaine d’adhérents et qui propose ses services de débroussaillement contre rétribution. "C’est une solution basée sur la nature pour lutter contre les incendies. C’est du vivant", martèle l’éleveuse.

Six à huit heures par jour à brouter

Un peu avant 18 heures ce jour-là, la bergère regagne le champ où Germaine, Pirate, Artemis et leurs congénères attendent d’être libérées de leur enclos. Jusqu’à la tombée de la nuit, les chèvres vont brouter les herbes qui envahissent ce terrain péri-urbain, coincé entre l’autoroute A570 et la voie ferrée, et donc particulièrement soumis aux dangers du feu. Elles recommenceront dès le lendemain, de 6 heures à 10 heures, et ainsi de suite chaque jour pendant un mois, jusqu’à ce que cet espace soit débarrassé de sa matière inflammable.

Les chèvres mangent environ 7 kilos de végétation tous les jours", explique la présidente de Bêle colline, pour justifier l’intérêt de ces animaux dans l’entretien des espaces. Alice Bosch confirme. Elle précise que "chaque jour, les chèvres comme la Rove ont besoin de pâturer pendant six à huit heures".

L’avantage des chèvres lorsqu’il s’agit de débroussailler, c’est qu'elles sont particulièrement friandes de la "strate ligneuse". C’est-à-dire de végétation arbustive, de type maquis, accessible de zéro à deux mètres, très présente localement, comme dans les Maures. La chèvre presque perchée dans un buisson à Hyères ne bêlera sûrement pas le contraire.

Pour autant, les autres animaux de pâturage ont aussi leurs avantages. "En fait, il n’y en a pas qui soit mieux ou moins bien que d'autres, explique la spécialiste du Cerpam. La question est plutôt celle de la ressource sur l’espace à débroussailler car chèvres, brebis ou vaches ne mangent pas toutes la même chose. Il faut donc adapter les troupeaux aux surfaces."

Une pratique millénaire remise au goût du jour dans les années 1970

"Le pastoralisme est une pratique millénaire dans la zone méditerranéenne, rembobine l’ingénieure. Mais c’est dans les années 1970 et 1980 qu’il a connu un regain d’intérêt dans la stratégie de défense contre les incendies, suite à de grands feux dans la Sainte Victoire ou dans les Maures."

Depuis, les gestionnaires Défense de la forêt contre les incendies (DFCI) et les éleveurs collaborent pour faire paître leurs bêtes dans "les zones où il faut faire diminuer la biomasse combustible avant la période à risque". Un troupeau a par exemple été installé spécifiquement au service de pistes DFCI dans le massif de l'Estérel.

"Ce service rendu est, souligne Alice Bosch, intégré à la PAC sous forme de MAEC (Mesures agro-environnementales et climatiques, Ndlr)." Un langage technique pour dire que les bienfaits de l'éco-pâturage sont bel et bien reconnus par les autorités. Y compris sur la fertilisation des sols, indique l’experte. Sans compter, ajoute Ninon Megglé, que "grâce aux déjections, la terre est plus résiliente si le feu vient à passer, car les chèvres apportent de la biodiversité".

Un processus "gagnant-gagnant", reprend l’ingénieure. Les animaux peuvent ainsi être nourris de façon naturelle et leurs éleveurs bénéficier de financements leur permettant de pérenniser leur activité de production de lait ou de viande, tandis que les terrains à risques sont débroussaillés, les ouvrages de lutte contre le feu – pistes DFCI ou bande coupe-feu – entretenus.

Troupeau disponible à l’année

C’est d’ailleurs sur ce type de dispositif de protection contre le feu que Ninon Megglé aimerait faire intervenir ses caprins. "Sur la DFCI qui surplombe Hyères", précise-t-elle, consciente qu’il faudrait pour ça qu’elle se fasse connaître auprès des autorités compétentes. Elle dit aussi être en passe de formaliser un accord avec une entreprise de l’eau soucieuse de l’entretien d’un de ses espaces.

En attendant, dans quelques semaines, c’est sur un autre terrain particulier que la bergère conduira Diogène, Elisha, Eden le bouc et les autres à pied. Toujours dans la cité des Palmiers, mais du côté de Costebelle cette fois. Tout au long de l’année, elle guidera ses bêtes de champ en maquis, afin qu’elles les nettoient. Y compris au cœur de l’été, puisque contrairement au débroussaillement mécanique, l’action des chèvres est autorisée même en période de risque.

Ce n’est que vers la fin de l’hiver qu’elles prendront trois mois de repos en bergerie, pour la période des mises bas.

Ninon Megglé pourra alors se poser et envisager de nouvelles manières de mettre en lumière son activité. "Ici, c’est le pays des chèvres, mais ça n’apparaît pas. Il faut remettre du troupeau dans le quotidien des gens", lance-t-elle. Et Alice Bosch de répondre en écho: "Peut-être qu’une association comme Bêle colline, surtout en zone péri-urbaine, peut participer à faire connaître l’élevage au public."

Ferme urbaine de champignons produits dans des containers dans Lisbonne. Le principe : récupérer du marc de café, le mélanger avec de la paille avant d'incuber du mycellium. Rendement: 2.5 T / mois de pleurottes et shitake.

école de maraîchage dénommée Institut Moreau-Daverne

Un pari osé : lancer en pleine crise sanitaire une école de maraîchage urbain pour former des professionnels qui pourront vivre de leurs revenus issus de mille mètres carrés seulement de plantations de 70 sortes de légumes. Le retour de la "French Méthode" d'agriculture en petites surfaces.

C'est le retour d'une méthode ancestrale de plantations de semis toute l'année selon le calendrier précis de la "French Method". Il s'agit de planter chaque semaine des semis de près de 70 espèces de légumes semées par rangée en roulement continu avec parfois plusieurs plantes sur le même coin de terre (tomates en hauteur et petits légumes dessous). Et on récolte les plantes qui poussent au fur et à mesure du temps.

un petit coin de terre suffit

"On plante, on repique, soit 1.500 gestes précis à réaliser tous les jours de l'année". Cette culture permet à "un maraîcher de bénéficier à partir de 1.000 mètres carrés d'obtenir un revenu de 2.000 à 2.500 euros par mois sans les charges" explique Christian Carnavet, promoteur du projet.

Dans cette future école de maraichage urbain, on va apprendre à cultiver "intensément" sur de toutes petites surfaces. Dans une serre à côté, des centaines de godets attendent d'être plantés. Ici on ne cultive que du bio.

Christian Carnavet, président de la coopérative "Les Petites Fermes d'Azur" et auteur d'un livre, Le maraîchage sur petite surface, est en train d'installer les infrastructures de l'école qui doit ouvrir en septembre 2022. Elle s'installe à l'entrée des jardins familiaux du chemin de la Plaine de Laval à Cannes-La Bocca, en basse vallée de la Siagne.

Cette école pour former des paysans accueille déjà des pré-candidats : six personnes qui viennent d'horizons différents, mais qui veulent se reconvertir. Pour l'instant, ils participent à la préparation des terres.

Les nouveaux paysans, un ex-restaurateur, un barman, un parfumeur

Mickaël, 38 ans, ancien restaurateur, est "ravi de ce nouveau challenge de ce changement de vie. Je souhaite une vie différente dans une époque compliquée". Pascal, 56 ans, a "changé souvent de métier : j'étais serveur barman, peintre décorateur, puis j'ai bossé aux télécom... et maintenant, j'ai envie de ce retour à la terre et de pouvoir servir aux autres de la nourriture". Xavier, la cinquantaine, ancien forestier, a lui décidé de "se reconvertir dans le bio car on manque de terre dans notre espace urbain". Un ancien parfumeur et un ex-imprimeur ont aussi participé à l'aventure.

Neuf mois d'école pour devenir paysan

L'école de maraichage urbain propose une formation pratique et théorique et espère accueillir une trentaine d'élèves. En reconversion professionnelle, ils pourront bénéficier des aides habituelles via Pôle Emploi. Le ticket d'entrée est fixé pour le moment à 8.000 euros pour l'année.

Les 1.000 mètres carrés mis à disposition pour les neuf mois de formation pourront ensuite continuer à être exploités par celui qui a cultivé pour apprendre.

Pas du folklore ou un gadget, pour David Lisnard

La Ville de Cannes et la communauté d'agglomération Cannes-Pays de Lérins ont mis à disposition un terrain municipal de 14.000 mètres carrés situé en zone inondable. Le maire de Cannes, David Lisnard, est ravi : "Le maraîchage et l'agriculture locale et bio, ce n'est pas du folklore ou un gadget. Des professionnels, des indépendants peuvent en vivre. Une production 100% locale et 100% bio destinée aux cantines municipales. Il faut multiplier les circuits courts et il faut sanctuariser les terres à vocation agricole. Le coût des loyers est faible, 400 euros l'hectare par an. La Ville participe avec 130.000 euros pour la viabilité des terrains".

Article ville de Cannes https://www.cannes.com/fr/index/actualites/annee-2022/janvier/une-ecole-de-maraichage-urbain-au-coeur-de-la-basse-vallee-de-la-siagne.html

Article Nice Matin https://abonnes.nicematin.com/article/cannes-lance-son-ecole-de-maraichage-pour-proteger-la-biodiversite-et-nourrir-sa-ville--737952

Loin des paillettes de la Croisette, ils empoignent la binette pour reconquérir l’agriculture en milieu urbain. Sous le regard passionné et ambitieux de Christian Carnavalet, Meilleur Ouvrier de France en art des jardins et président de la coopérative "Les Petites Fermes d’Azur".

C’est en grande partie grâce à sa contribution que la Ville peut ouvrir cette nouvelle école de maraîchage dénommée Institut Moreau-Daverne (Le nom de l’institut rend hommage à deux maraîchers parisiens visionnaires du XIXe siècle, JG Moreau et Jean-Jacques Daverne, auteurs de manuels spécialisés qui font autorité., ndlr).

Celle-ci a été implantée sur un terrain municipal d’une superficie totale de 14 .000 m2, en septembre dernier, à l’entrée des jardins familiaux du chemin de la Plaine de Laval, à La Bocca.

Avec ce projet, l’agriculteur et agronome s’est lancé plusieurs défis. À commencer par rendre la terre plus accessible aux paysans.

Trouver un terrain agricole relève du parcours du combattant, tant le prix d’une location relève de l’indécence. "Ici, c’est parfait", sourit Christian Carnavalet avant de se tourner vers David Lisnard.

"Le loyer est très faible. C’est 400 euros l’hectare par an", précise le maire, pour qui le maraîchage et l’agriculture locale et bio ne sont pas "du folklore ou un gadget". Mais une réelle opération pour la protection de la biodiversité, le développement d’une filière locale et la multiplication des circuits courts.

French Method

Dorénavant, les 70 variétés de légumes cultivées sur l’exploitation seront servies dans les cantines municipales et aux restaurations commerciales.

Deuxième objectif: remettre à l’honneur une méthode ancestrale de semis, plantation et repiquage au potager. "Il s’agit de la French Method. Elle a été abandonnée en France", confie le président de l’école.

En quoi consiste-elle? "On plante, on repique, soit 1.500 gestes précis à réaliser tous les jours de l’année." Cela permet à "un maraîcher d’obtenir, à partir de 1.000 mètres carrés, un revenu de 2.000 à 2.500 euros par mois sans les charges".

Selon Christian Carnavalet, l’Institut Moreau-Daverne a "un but qu’on ne trouve dans aucun lycée agricole". À savoir: "former des paysans à leur compte".

Deux maraîchers déjà formés

Les élèves sortent des autres établissements avec "une simple formation théorique". "On les laisse trouver auprès des chambres d’agriculture des moyens de s’installer sans les accompagner."

Ce manque pédagogique, l’école entend bien le combler. Même si cela a un coût pour les intéressés: 8.000 euros le ticket d’entrée. Pendant la formation, entre neuf mois et un an, les apprentis ne perçoivent pas de salaire.

Or, comme "ce sont généralement des personnes en reconversion professionnelle", ces derniers sont "pris en charge par Pôle Emploi et touchent une allocation", rassure le président.

Et ensuite? "Ils deviennent officiellement agriculteurs et peuvent s’inscrire à la MSA". D’ailleurs, ils ne se retrouvent pas lâchés en pleine nature. "Ceux qui le souhaitent peuvent continuer à travailler sur notre parcelle de 1.000 m2 et bénéficier de toutes les cultures."

Actuellement, seuls deux apprentis, âgés de 20 et 38 ans, ont été formés.

Quatre autres intégreront l’école d’ici le mois de juin 2022, dont Micka Golé et Nicolas Le Borgne. À terme, l’exploitation pourra accueillir entre 12 et 18 élèves maraîchers.

LE CONCOURS

Découvrir des nouveaux visages d’agriculteurs, faire connaître le métier et les innovations du secteur : c’est l’objectif principal de Graines d’agriculteurs, le concours qui élit chaque année votre jeune agriculteur préféré ! Ce concours, qui existe depuis 2011, récompense des projets innovants d’agriculteurs récemment installés. Graines d’Agriculteurs vise à encourager le sens de l’entreprenariat agricole, la vision à long terme, la démarche durable, l’inventivité et l’innovation. En résumé, la capacité à servir de référence à d’autres !

Pour concourir, deux critères : être agriculteur/agricultrice installé(e) sur une exploitation entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019 et développer des démarches innovantes pour nos territoires.

L’édition 2021 sera consacrée à la thématique de la "solidarité et de l'entraide". Elle mettra à l’honneur des agriculteurs et des agricultrices qui sont à l’origine ou qui participent activement à des initiatives solidaires visant à porter assistance et à accompagner des personnes en difficulté ou en précarité. Il s’agit par exemple de :

La création d'une association de lutte contre le gaspillage alimentaire

L'ouverture d'une exploitation à des groupes sociaux précaires, à des personnes âgées ou à mobilité réduite

Une ou des missions humanitaires à l'étranger pour former à des pratiques agricoles innovantes

Des interventions dans des établissements de zone d'éducation prioritaire

Des initiatives d'insertion par le travail pour différents publics en difficulté (ex : réinsertion après un chômage de longue durée ou séjour carcéral)

D'une mobilisation à fort impact pendant la crise du Covid-19 pour participer à l'effort collectif dans la lutte contre l'épidémie

Après une sélection par le jury, 10 finalistes s’affrontent et le public est invité, en juillet et août, à choisir son candidat préféré en votant pour lui sur le site de Graines d’agriculteurs.

Le concours est organisé par Terres Innovantes, le fonds de dotation de Jeunes Agriculteurs, en lien avec les partenaires historiques de l’agriculture. Il est financé par des mécènes désireux de soutenir les agriculteurs qui mettent en place des pratiques contribuant à préserver l’environnement.

Agriculteur des alpes maritimes ADRIEN GANNAC => LAUREAT 2020 COMMUNICATION

http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-agriculteurs/finaliste/adrien-gannac

REPÈRES

• Installé en juillet 2017

• 2 ha d’agrumes dont des citrons de Menton IGP

• 600 arbres

• 15 tonnes d’agrumes

• 1 associé, 2 salariés

découvert par article France Bleu azur https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-dans-les-alpes-maritimes/azur/votez-pour-que-le-mentonnais-adrien-gannac-devienne-le-jeune-agriculteur-prefere-des-francais

Association: Les Potagers de la Vésubie

Objectif : Accompagner l’installation d’agriculteurs. Un terrain est trouvé non loin de Peille, dans la vallée du Paillon, un autre suit à Lantosque. En tout, ils sont six maraîchers installés entre le Paillon et la Vésubie grâce au concours des Potagers de la Vésubie.

Aujourd’hui, l’association a réussi à se faire un petit nom. Des propriétaires continuent de se manifester même si tous les projets n’aboutissent pas.

Le bouche-à-oreille fonctionne, la lecture d'articles dédiés aussi. Il y a quelques années, l'association Terre de liens qui permet d'acheter des terrains pour installer des agriculteurs, avait aussi mis la main à la pâte.

"Parfois, c’est le terrain qui ne convient pas, d’autres, ce sont les propriétaires qui ne veulent pas travailler avec une association", explique Hélène Martin.

Créer du lien entre les habitants de la vallée en permettant l’installation de jeunes maraîchers, c’était également l’un des objectifs de l’association des Potagers.

Depuis deux mois, l’association, qui compte aujourd’hui 32 adhérents, s’est dotée d’un webmaster. Les Potagers recherchent actuellement un développeur mais aussi des personnes habiles donc à monter des dossiers, pour obtenir des subventions.

Contact: les potagersdelavesubie@gmail.com

Tél: 06.73.46.27.34.

La démarche

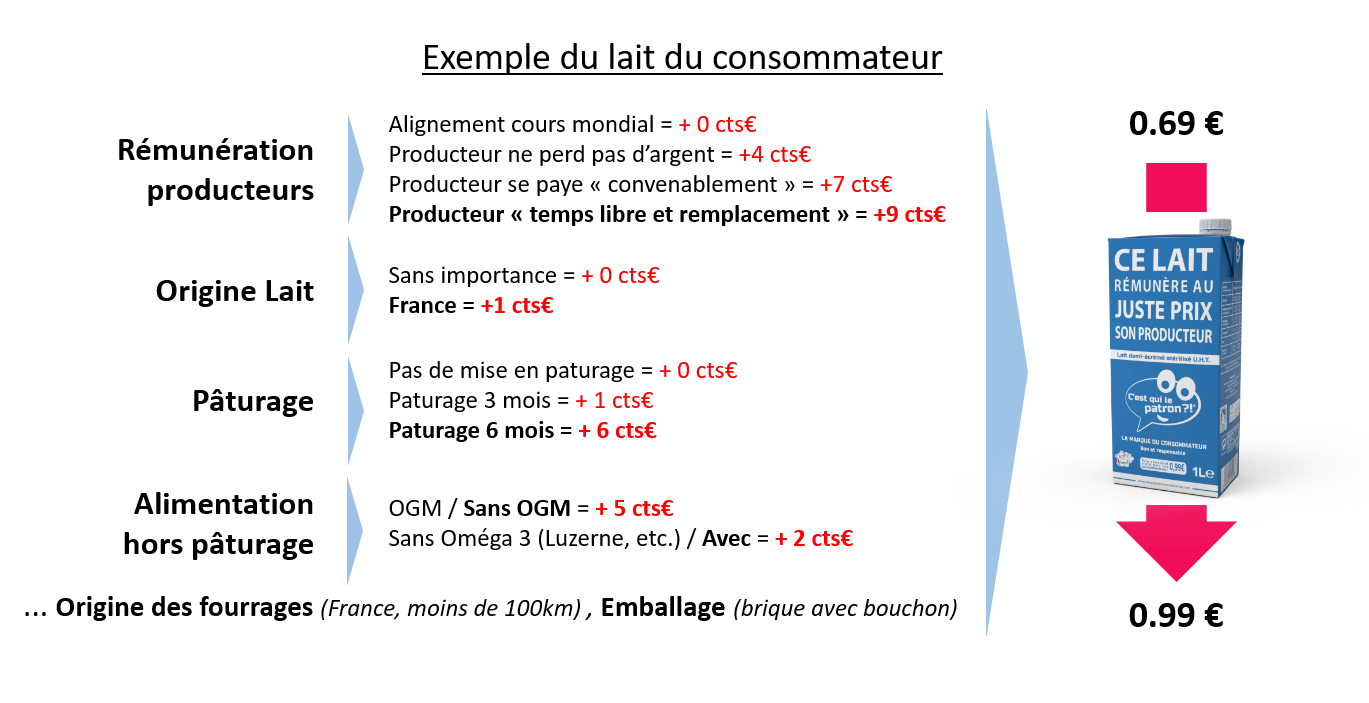

En 2016, naît l’idée de pouvoir créer une « Marque du Consommateur » destinée à nous permettre à nous, les consommateurs, de reprendre en main différemment notre consommation. « C’est qui le Patron ?! » permet de réaliser collectivement le cahier des charges d’un produit, de le faire fabriquer comme nous le souhaitons et de le faire commercialiser au juste prix.

En créant nos produits nous-mêmes, nous économisons donc sur la publicité et garantissons une traçabilité totale. Grâce à cette initiative collective, nous en sommes aujourd’hui à plus de 30 produits créés, vendus en grande distribution, plus de 3 000 producteurs soutenus partout en France et plus de 10 000 sociétaires engagés dans la démarche !

Comment ça marche ?

Les consommateurs établissent ensemble le cahier des charges d’un produit.

Une fois validés, les produits sont fabriqués par des structures partenaires engagées à nos côtés (petites ou grandes) suivant les mêmes valeurs et le cahier des charges durable et responsable retenu.

Les coûts de publicité sont remplacés par une communication de réseaux qui permettra de faire d’importantes économies sur le prix de vente conseillé.En créant nos propres produits, nous en maîtriserons la nature, le sens et la commercialisation.La traçabilité totale sur la fabrication et la composition des produits nous assurent une garantie alimentaire constante et durable. 🙂 Tous les produits sont ainsi directement issus de nos attentes et de nos critères de choix (cf. le lait « C’est qui le Patron ?! »).

Comment participer à cette démarche collective ?

Tous les consommateurs peuvent :

Participer à la création du cahier des charges d’un produit via un questionnaire en ligne

Établir le Top 3 des prochains produits

Signaler la présence des produits dans les magasins grâce à l’appli CQLP

Aller plus loin etdevenir sociétaire de la Société des Consommateurs pour 1€ symboliqueÊtre sociétaire c’est :

Voter à l’Assemblée Générale annuelle pour décider des grandes orientations de la coopérative

Voter collectivement pour l’évolution des produits

Rencontrer les producteurs et partenaires qui fabriquent les produits

Vérifier le cahier des charges des produits élaborés tous ensemble

Participer et/ou organiser des animations dans les magasins

Participer à des réunions, actions, rendez-vous (rencontres avec les distributeurs, réunions entre sociétaires…)Où trouver les produits dans les magasins ?

https://lamarqueduconsommateur.com/ou-trouver-les-produits/

Appli mobile Android https://play.google.com/store/apps/details?id=cqlp.lmdc.app

App Store https://apps.apple.com/fr/app/cest-qui-le-patron-fr/id1434444493?l=fr&ls=1

Cécile de la Grignote, est une jeune boulangère de Gréolières présente tous les mercredis sur le marché de Mouans Sartoux.

Un paysan boulanger, c'est d'abord un agriculteur qui cultive son blé , qui moule ses grains.

Découvert par article France bleu https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/un-ete-de-rencontres-sur-les-marches-des-alpes-maritimes-mouans-sartoux-1623067652#xtor=RSS-106

Jean-Pierre Chassang et Gaëlle Petit développent depuis plus de quinze ans un élevage laitier sans engrais chimiques et avec très peu de travaux mécanisés. Une agriculture paysanne qui préserve la biodiversité et anticipe les risques climatiques.

Lien de l'article : https://reporterre.net/Video-Dans-leur-ferme-ces-paysans-pratiquent-l-elevage-bas-carbone

Observer

UN OBSERVATEUR UNIQUE DU MARCHE FONCIER RURAL ET PERIURBAIN

Réguler

UNE MISSION DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

Interagir

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE AU SERVICE DU TERRITOIRE

Découvert par article abonné Nice Matin https://abonnes.nicematin.com/article/alimentation-paysages-territoires-quelle-region-pour-demain-votre-avis-compte-696071

Publié le 18 juin 2021 à 16h21

Par Propos recueillis par V.G.

Les habitants de la région sont invités à faire connaître leurs attentes, dans le cadre d’une concertation organisée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Que seront demain nos territoires? Quels paysages, quelles agricultures, quelle qualité de vie souhaitons-nous? Chargée d’observer et de réguler les usages et les prix sur le marché des terres agricoles et zones naturelles, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) de Provence Alpes Côte d’Azur va au-devant des citoyens pour connaître leurs attentes. Var-matin a demandé à Camille Gonzalez, chargée de la responsabilité sociétale des entreprises au sein de cet organisme (lire en encadré), d’en expliquer les tenants et les aboutissants.

Comment est née cette concertation?

Nous nous posons la question de l’impact de notre entreprise sur la société. C’est une première pour la Safer Paca et une première au niveau national. Nous sommes en train d’élaborer notre futur programme pluriannuel d’activité (PPAS) pour les années à venir (2022-2028) donc il est légitime d’aller à la rencontre des attentes des citoyens, de monsieur et madame Tout le monde, pas seulement les agriculteurs, et surtout tous ceux que nous n’avons pas l’habitude de côtoyer. Les citoyens dans leur plus grande diversité sont concernés car chacun dans sa vie quotidienne est touché par les décisions de la Safer. Paysages, agriculture, écologie, qualité de vie, consommation locale, emplois, logements… Les choix stratégiques arrêtés dans le PPAS sont déterminants pour l’avenir des territoires.

Pourquoi?

Nous assurons l’observation et la régulation des usages et des prix sur le marché des terres agricoles et des zones naturelles. La Safer est amenée à rendre des arbitrages au moment où ces terres sont en vente. Soit elle travaille à l’amiable sur des ventes, ce qui constitue 80% de notre activité en nombre de dossiers, soit elle peut intervenir en préemption en cas de compromis signé chez un notaire concernant des terres agricoles ou naturelles (lire en encadré). À l’heure où les pratiques agricoles et alimentaires évoluent, où l’écologie et la consommation sont au cœur des préoccupations, le débat sur l’usage des sols disponibles est plus que jamais d’actualité. Les actions de la Safer ont un impact dans la vie de tous donc il est important d’avoir cet avis des citoyens.

Quel est l’enjeu?

Notre mission est de faire en sorte que les terres agricoles restent accessibles aux agriculteurs, dans un contexte de pression foncière très appuyée, pression du résidentiel, pression de l’économie… Les terres agricoles sont celles où, par facilité, on s’étend car elles sont perçues comme des espaces vides d’activité. Nous devons aussi rendre des arbitrages entre des productions agricoles différentes. Ainsi, au travers de nos interventions, on participe au dessin du territoire. Il ne s’agit pas seulement d’assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs mais aussi de développer une agriculture dynamique et à taille humaine, de garantir le développement durable des territoires et la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’agriculture est un élément structurant de ce territoire, elle a des conséquences sur l’alimentation, les paysages, le cadre de vie, la gestion des ressources naturelles (eau, biodiversité…) On veut donc demander aux habitants à quoi ils rêvent pour leur territoire, comment ils se projettent, et comment la Safer peut participer à rendre possible ce scénario désirable. Parce que le PPAS constitue la feuille de route de la Safer Paca pour gérer les arbitrages entre intérêt collectif et intérêts particuliers sur la question de l’occupation des sols et de la taille des exploitations, cette concertation portera notamment sur trois thématiques porteuses de tensions positives et fertiles: alimentation et agricultures, activité économique et cadre de vie.

Qu’allez-vous faire des réponses?

Le PPAS, qui fixe les orientations stratégiques de la Safer, va utiliser ces consultations, s’appuyer dessus. Elles vont se dérouler en deux temps avec, dans chaque département de la région, des tournées pour recevoir le public, une au début de l’été, une autre en septembre (1). À l’issue de la première tournée, une synthèse sera faite dans l’été. Puis, après celle de septembre, on organisera une restitution globale qui indiquera ce que la Safer a retenu et comment elle compte intégrer les contributions citoyennes dans son PPAS pour les six ans à venir. Les spécialistes (chambres d’agriculture, syndicats agricoles, etc.) on les verra dans l’établissement de notre stratégie. Cette consultation apporte plus de légitimité, on sera plus en cohérence avec les attentes du territoire.

Comment participer?

Les consultations se feront en public et via notre site internet (2). Ces réunions sont conçues comme des ateliers de travail. On a déjà des inscrits ainsi que des contributions alors qu’on commence à peine la communication. Cela démontre que cette consultation suscite de l’intérêt et c’est réconfortant. On sent depuis quelques années, et encore plus fortement depuis la crise sanitaire, qu’il y a des préoccupations sociétales concernant l’alimentation, notamment le circuit court, l’environnement. On espère avoir du monde.

-

Dans le Var, la tournée s’arrêtera le 5 juillet à Draguignan (dans l’auditorium, 660 boulevard Kennedy) et reviendra le 30 septembre à Brignoles. Dans les Alpes-Maritimes, premier rendez-vous le 8 juillet à Valbonne (espace Antipolis, 300 route des crêtes).

-

www.safer-paca.com.

La campagne Semences Sans Frontières de l’Association Kokopelli a pour mission de répondre à l’appel des communautés rurales des pays les plus démunies, par l’envoi de semences biologiques de variétés potagères, aromatiques, céréalières et médicinales, libres de droits et reproductibles accompagnées de fiches techniques sur l’agroécologie et la production de semences.

La plupart des paysans des pays les plus pauvres n’ont plus accès aux semences libres et fertiles. Leurs variétés paysannes traditionnelles ont été remplacées, au fil de ces dernières décennies, par des variétés modernes hybrides F1* et chimères génétiques (OGM) stériles de l’industrie agro‐chimique. Ces variétés génèrent un marché captif et obligent les paysans à racheter leurs semences tous les ans.