2189 liens privés

Un expert du vent dans les Alpes-Maritimes était notre invité ce jeudi matin. Il répond à cette question : y-a-t-il plus de vent qu'avant ?

Et il constate une évolution des vents mais pas partout. "On estime une journée de vent à 15 nœuds c'est à dire 30 km/h explique le spécialiste avant de détailler un découpage par zone :

- De Nice à Cannes on a 70 jours de vent par an depuis dix ans et c'est stable

-De Cannes à Fréjus on observe une augmentation du vent depuis 2015, environ 15% en plus - De Saint-Raphaël jusqu'à Hyères, une augmentation plus sensible de l'ordre de 20%

La canicule marine est-elle particulièrement sévère cette année?

Steeve Comeau: Oui, depuis deux ans. En 2022, dans la région niçoise, nous avons eu plus de cent jours au-dessus des normes de saison. 2023 est un peu moins sévère. Mais l’été est loin d’être fini.

A-t-on atteint des records de température?

Nuria Teixido: Oui, avec 28,8° le 21 juillet dans la baie de Villefranche. En 2022, nous avions eu le record absolu avec 29,2°. La pluie et le vent de ces derniers jours ont permis de faire tomber un peu la température.

Les deux années sont-elles comparables?

S. C.: Elles sont toutes les deux très chaudes. Historiquement, août est le mois le plus chaud. Mais depuis deux ans, il fait aussi très chaud en juillet.

Quelle est la définition de canicule marine? N. T.: On parle de canicule marine ou vague de chaleur marine. Ce phénomène survient quand la température de la mer, durant au moins cinq jours, est supérieure à 90% des températures les plus chaudes historiquement enregistrées.

Quelles conséquences pour les espèces? S. C.: Tous les organismes marins sont affectés. On observe une mortalité massive due au réchauffement climatique chez les coraux, les gorgones, les oursins, les mollusques, les éponges notamment. Leurs tissus se nécrosent. N. T.: C’est une mort silencieuse. L’effet touche toute la biodiversité.

Les organismes ne s’adaptent-ils pas? S. C.: Les espèces en profondeur sont moins touchées. Mais ce n’est pas le cas pour les espèces qui vivent attachées au substrat, comme les coraux rouges en eau peu profonde et qui se nécrosent avec les vagues de chaleur. N. T.: On observe des branches de coraux mortes; pour preuve: elles ont perdu leur couleur rouge.

Comment se dessine l’avenir? N. T.: On va sûrement perdre des espèces locales en faveur d’espèces tropicales. Ce qui va entraîner une perte importante de biodiversité.

La nature ne va-t-elle pas trouver un nouvel équilibre? S. C.: Les écosystèmes matures favorisent la biodiversité. D’ici quelques décennies, on risque d’avoir quelques espèces qui vont dominer l’écosystème. Mais c’est difficile à prévoir car un tel phénomène, c’est du jamais vu.

Une mer en pleine mutation

Résultante du changement climatique, la faune et la flore marines changent. Et c’est tout un nouvel écosystème qui se met en place.

"Certaines espèces qui entrent en Méditerranée sont une opportunité pour les pêcheurs", explique Pierre Gilles, chargé de projets Politique de l’Océan à l’Institut océanographique de Monaco.

"Le crabe bleu (photo) est arrivé il y a longtemps. Aujourd’hui, il prolifère autour de Gènes et du Languedoc. On n’en a pas encore vu dans les Alpes-Maritimes, le Var ou Monaco. Mais ce n’est qu’une question de semaines ou de mois je pense. Les pêcheurs s’aperçoivent qu’il est très bon et qu’il vaut cher."

Idem pour le Portunus segnis. Originaire de l’océan indo-pacifique, ce crabe vit maintenant en Méditerranée. "Depuis 2015, il prolifère dans la lagune de Tunisie. Les pêcheurs ont compris que ce crabe était très apprécié des Nord-Américains et des Asiatiques. Des filières de pêche sont organisées et 11 000 tonnes sont exportées. Mais ces deux espèces peuvent être une menace pour l’écosystème."

En plus du réchauffement de la mer qui invite de nouvelles espèces à prospérer en Méditerranée s’ajoute la surexploitation des ressources. "Dans son dernier rapport, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) souligne que 62 % des stocks de poissons pêchés en Méditerranée sont en état de surexploitation contre 37 % au niveau mondial."

Et d’autres menaces sont là : la densité urbaine sur les côtes, les pollutions plastiques, chimiques, lumineuses et sonores.

Des solutions

En plus de la décarbonation, Pierre Gilles explique qu’il faut "intensifier l’effort dans des aires marines véritablement protégées". Avec la "Stratégie nationale de biodiversité" présentée le 21 juillet 2023 par la première ministre Élisabeth Borne et le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu, la volonté est de créer 400 nouvelles aires protégées d’ici à 2027, soit 5 % de la mer métropolitaine. Par ailleurs, il a été annoncé la protection souhaitée de 100 % des herbiers de Posidonie. "C’est une très bonne chose", se réjouit Pierre Gilles, qui insiste aussi pour que les bonnes intentions se concrétisent.

Le BRGM, service géologique national, assure la surveillance du niveau des nappes phréatiques et de la qualité des eaux souterraines en France métropolitaine.

Afin de surveiller le niveau des nappes d’eau souterraine, le BRGM assure le suivi du réseau national piézométrique qui comporte 1600 points de forage. Ces derniers permettent de connaître en temps réel l’état quantitatif des grandes nappes phréatiques exploitées. À partir de ces données, le BRGM édite notamment un bulletin de situation hydrogéologique afin de décrire l’état des nappes d’eau souterraine.

Découvert par blog LHV

'Carte blanche' - Où l’on cartographie des terres de légende. Racontée par L’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco.

1906, Spitsberg, Arctique. Il est quatre heures du matin dans la baie Cross et la glace commence à fondre. Le Major Isachsen, scientifique polaire de l'expédition financée par le Prince Albert Ier de Monaco, vient d'ordonner de jeter l'ancre. Le brouillard se lève pour laisser place à un glacier majestueux. Enfin.

Ils sont au cœur du Svalbard, l'archipel mythique des sagas scandinaves. Et à partir d'ici, il n'y a plus de carte... jusqu'à aujourd'hui ! Avec son compas, Isachsen commence à cartographier la baie, attendant la fin du brouillard pour déployer son arme secrète...

Quelques dizaines de minutes plus tard, Isachsen s'affaire derrière un appareil photographique. Ses hommes ont repéré un sommet dont ils aimeraient connaître les dimensions : la hauteur, la largeur, mais aussi la profondeur. Mais comment des clichés en deux dimensions peuvent-ils renseigner sur cette dernière ?

Eh bien, il suffit d'en prendre plusieurs ! Cette technique, la photogrammétrie, reproduit la vision stéréoscopique humaine.

Chaque œil crée en effet une image en deux dimensions, plate comme une photographie. Heureusement, nous avons - généralement - deux yeux qui produisent chacun une image légèrement décalée. En les combinant, le cerveau peut deviner la profondeur.

http://images.artips.fr/sciencetips/Isachsen_Photo/Isachsen_Photo%20(1).jpg.html

Tentons une expérience : observez un objet lointain et placez un doigt devant vos yeux. Fermez un œil, puis l'autre en rouvrant le premier. Normalement, votre doigt a beaucoup plus bougé que l'objet, car plus un élément est proche, plus il se "déplace" entre les images des deux rétines… et c'est ce que calcule le cerveau !

http://images.artips.fr/sciencetips/Isachsen_Photo/Isachsen_Photo1.jpg.html

La photogrammétrie utilise ce même principe pour évaluer l’éloignement entre une montagne et un glacier par exemple. On prend d'abord plusieurs clichés depuis le navire en mouvement, puis on regarde un point situé sur le glacier : s'il se déplace peu d'un cliché à l'autre, c'est qu'il est très loin du bateau.

http://images.artips.fr/sciencetips/Isachsen_Photo/MONTAGNE.jpeg.html

En comparant avec un point sur la montagne, Isachsen peut calculer la distance entre les deux reliefs, ainsi que les dimensions de toute la baie Cross. Il ouvre ainsi la voie aux futurs explorateurs qui se servent encore au 21e siècle des cartes de l’expédition Albert 1er !

D’où vient la différence de couleur entre le sucre blanc et le sucre roux ? Leurs goûts diffèrent-ils ? Lequel est meilleur pour la santé ? Telles sont les questions qui viennent naturellement à l’esprit du consommateur.

Rappelons que la betterave sucrière est la principale source de sucre commercialisé en France. Elle ne contient pas de pigments et c’est pourquoi le sucre extrait est blanc.

En revanche, le sucre roux de canne (ou cassonade) doit sa couleur à des pigments provenant des tiges de canne à sucre.

Il est néanmoins possible de blanchir le sucre roux par raffinage et de brunir le sucre blanc par cuisson (caramélisation).

-

sucre blanc (betterave sucrière)

-

sucre roux de canne (ou cassonade)

-

possible de brunir le sucre blanc par cuisson (caramélisation)

-

possible de blanchir le sucre roux par raffinage

Il faut bien lire sur l’étiquette pour avoir ce qu’on veut :

— sucre de canne non raffinée

— sucre blanc caramélisé

découvert par https://lehollandaisvolant.net/?id=20221023185045

Ce portail permet à ceux qui le souhaitent de saisir leurs observations naturalistes à travers des programmes spécifiques. Chaque nouvelle observation sera immédiatement visible sur l'outil cartographique et enrichira les données du parc national du Mercantour

Découvert par article nice matin https://abonnes.nicematin.com/article/face-a-la-disparition-du-herisson-le-parc-du-mercantour-lance-une-enquete-participative-pour-le-recenser-761510

Publié le 12 octobre 2021 à 20h00 Par Marianne Le Monze

Ce jeudi, L’Oréal et l’Unesco ont primé 35 chercheuses, dont une Cannoise et deux Sophipolitaines, qui témoignent de leurs travaux innovants dans des milieux très masculins.

Des chiffres sans appel: les femmes ne représentent que 33% des chercheurs du monde, 28% en France.

"La science a besoin des femmes", assure la Fondation L’Oréal qui, jeudi à Paris, a remis le prix Jeunes talent France 2021L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science, à 35 chercheuses dont trois effectuent leurs recherches à l’université Côte d’Azur et à Sophia Antipolis: Océane Dufies, Cannoise de 29 ans (sciences biologiques et ingénierie), Stella Bitchebe, Camerounaise de 27 ans, et Melpomeni Dimopoulou, Grecque de 29 ans (mathématique et informatique).

"Des femmes engagées, à l’excellence trop peu reconnue, dont les travaux scientifiques contribuent à construire un monde plus durable", précisent les partenaires de ce prix: la Fondation L’Oréal, l’Académie des sciences et la Commission nationale française pour l’Unesco qui affirment leur "engagement aux côtés des femmes scientifiques pour les rendre plus visibles, les accompagner et contribuer à leur valorisation au sein de la recherche".

"Cette récompense est une vitrine de modèles féminins à suivre", affirment les trois lauréates azuréennes interviewées par téléphone (voir ci-dessous).

Océane Dufies : mieux détecter les bactéries pathogènes pour stimuler l’immunité

« L’histoire des femmes dans la société les rend certainement plus déterminées à atteindre leurs objectifs », affirme Océane Dufies, doctorante d’origine cannoise, âgée de 29 ans. Interviewée par téléphone, comme ses deux autres camarades azuréennes, elle répond à nos questions, depuis Paris où elle participe avec les 35 lauréates de cette promotion à une semaine de formation mise en place par L’Oréal juste avant la remise des prix ce jeudi.

« Une semaine très intense. Nous échangeons beaucoup sur nos travaux, nos expériences, notre situation de femmes dans des milieux plutôt masculins. Nous débutons un réseau, y compris avec la promotion 2020 de ce prix L’Oréal. La fondation, à l’issue de cette formation, ne nous lâchera pas et continuera de nous accompagner. »

Pour sa thèse en immunologie et microbiologie au Centre méditerranéen de médecine moléculaire, à Nice, la chercheuse étudie la réponse immunitaire en cas de présence dans le sang de bactéries intestinales Escherichia coli uropathogènes, première cause d’infection urinaire chez les femmes. Une meilleure compréhension de ces mécanismes permettrait de stimuler l’immunité au cours de l’infection. A long terme, ses travaux pourraient être précieux contre la résistance aux antibiotiques, problème de santé publique. Il s’agirait de trouver des composés chimiques capables de stimuler l’immunité au cours de l’infection afin de contourner les problèmes de résistance.

La jeune femme reconnaît sa chance d’avoir toujours été poussée vers le haut quelque soit le milieu dans lequel elle s’est trouvée jusqu’ici. Mais elle est aussi consciente du manque de représentativité féminine dans la société. « Je suis célibataire, je me donne a 100 % à ma carrière. Mais ça ne m’empêche pas de m’interroger sur la place d’une famille future, d’un équilibre qu’il faudra trouver. C’est compliqué. Et c’est une des raisons pour lesquelles les femmes sont moins visibles. Pour l’instant, je me concentre sur ma thèse, nous sommes en compétition à l’international. Mon ambition est de terminer ma thèse, d’ici à février 2022, puis de partir à l’étranger, dans une grande université. Développer mon projet au sein d’une équipe et pourquoi pas, plus tard, au sein de ma propre équipe de recherche. Je ne me mets aucune limite. »

M.L.M.

S. Bitchebe : réduire l’empreinte carbone des data centers

Doctorante au laboratoire d’informatique, signaux et systèmes de Sophia-Antipolis, Stella Bitchibe, à 27 ans, a déjà décroché un prix avec son directeur de thèse cette année pour une autre innovation : leur projet Kiwi qui permettrait aux personnes malvoyantes d’accéder à toutes les informations dans les transports en commun par un système d’annonce vocale.

Une application qui en dit long sur les idées altruistes de la jeune Camerounaise. Cette fois, toujours dans l’équipe de son directeur de thèse qu’elle a suivi à L’ENS Lyon, elle décroche cette récompense L’Oréal/Unesco pour son projet sur la réduction carbone des data centers tout en améliorant leurs sécurité et performance. Son travail devrait permettre de réduire la consommation électrique des serveurs de plus en plus énergivores.

Stella Bitchebe pose un regard sur la place de la femme dans la science aussi bien d’un point de vue personnel que professionnel.

«La culture camerounaise veut encore qu’une jeune fille finisse ses études, se marie et fonde une famille. Ma mère et mes amis ne comprennent pas mes choix. Mon père, lui, me soutient. L’aînée de 5 filles, je suis comme son fils», évoque-t-elle.

«Dans le milieu des études que j’ai choisi, au Cameroun, comme en France, les femmes sont toujours minoritaire. Au sein de mon équipe de recherches actuelle, nous sommes trois filles et sept garçons. Si le quota imposé de plus en plus pour attirer des filles floute la légitimité, même si cette parité se fait à compétence égale, elle n’est pas inutile. Aujourd’hui, nous manquons de modèles sur lesquels nous appuyer. Ces prix d’initiatives au féminin mettent justement en lumière de nouvelles représentativités.»

La jeune femme dont l’ambition est de rayonner pour attirer davantage de femmes dans sa filière, veut aussi dépoussiérer «les clichés de la jeune scientifique négligée» et inscrire son nom, «celui de mon père», dans l’histoire de la science. «Laisser une trace».

M. Dimopoulou : stocker des données numériques dans l’ADN synthétique

Mariée, sans enfant, Melpomeni Dimopoulou « rêve de créer un monde numérique plus durable et plus respectueux de l’environnement ». Cette chercheuse post-doctorante, aujourd’hui intégrée à l’équipe du labo IPMC à Sophia, s’est fixée pour objectif de son parcours doctoral de « déterminer comment l’ADN pourrait permettre de stocker toutes les données numériques du monde dans un espace pas plus grand qu’une boîte de chaussures », comme l’explique la Fondation L’Oréal. La chercheuse a travaillé sur le codage de l’information numérique « dans une séquence composée des symboles A, T, C, et G, éléments constitutifs de l’ADN. Les brins codés peuvent ensuite être synthétisés en ADN et archivés dans des capsules pour des siècles ».

« J’ai toujours eu les soutiens nécessaires »

Melpomeni Dimopoulou a développé un algorithme durant sa thèse, le brevet est baptisé Paircode, qui garantit le stockage et l’intégrité des données numériques. Une alternative « verte » qui lui a valu un prix au concours d’innovation i-PhD/ Bpifrance 2020.

Le Prix L’Oréal, dit-elle, est « une formidable motivation. Une initiative géniale qui permet aux femmes de gagner en visibilité tout en leur apportant des formations en leadership et teambulding utiles au développement de leur carrière. Dans mon parcours, souligne-t-elle, j’ai toujours eu les soutiens nécessaires. Mon directeur de thèse m’a proposé de postuler à ces concours. Dans mon équipe actuelle, il y a plus de femmes que d’hommes. La diversité est importante, elle est un levier dans la découverte de solutions innovantes », souligne Melpomeni Dimopoulou, qui voudrait que son projet « trouve une utilité pour une planète plus verte ».

C’est désormais confirmé : les observations du grand public décrivent des phénomènes écologiques et biologiques majeurs, ouvrant de belles perspectives de recherche.

Comparatif population vacciné et non vacciné

La science de la nature pour les curieux Le corps est une machine chimique vaste et complexe où des milliers de molécules différentes agissent et réagissent pour permettre la vie. Dans le tube à essai géant qu’est notre organisme, certaines de ces molécules sont fondamentales dans le s…

Actualités du Piton de la Fournaise et informations de l'OVPF

INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS

Terre - Planètes - Environnement - Risques naturels

Des scooters, des toilettes, des touillettes en plastiques lorsque vous nagez dans la méditerranée. Ces déchets se trouvent à seulement six mètres en dessous de vous. C'est la journée mondiale de l'océan ce mardi. Il absorbe 30% du CO2 de la planète et produit entre 50% et 75% de l'oxygène que nous respirons. Alexia Barrier est navigatrice originaire de Biot. Elle a pu observer lors de son Vendée Globe il y a quelques semaine, l'ampleur des dégâts.

"Il y a des macro-déchets au large, on croise des frigos, des voitures" Parfois lors des tempêtes, les cargos relâchent des cargaisons pour éviter de chavirer. Et ces cargaisons se retrouvent à flotter au large. La navigatrice en appelle à la prise de conscience, car les mers se réchauffent.

"Les courants marins sont modifiés et cela provoque des catastrophes climatiques, comme les incendies en Australie avec la sécheresse accélérée ou encore la tempête Alex". Selon un rapport de WWF 600 000 tonnes de déchets plastiques sont rejetées chaque année en Méditerranée. C'est la mer la plus polluée.

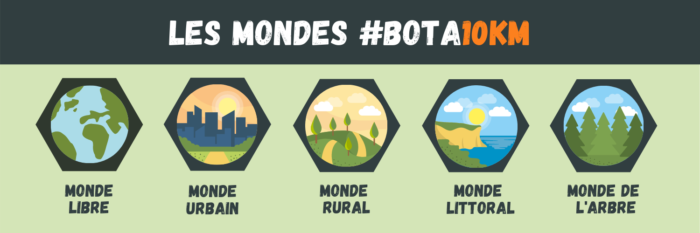

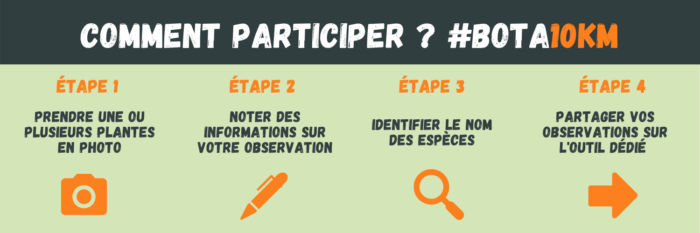

Tela Botanica lance #Bota10km, un marathon collectif sur la piste de la flore des 10 kilomètres autour de nous ! Relevez ce défi sur 4 semaines et partagez un maximum d'observations de plantes sauvages.

Au programme : 5 mondes à explorer, 6 niveaux à atteindre, 7 missions bonus, des cartes pour suivre les contributions en temps réel, mais aussi des vidéos, des ressources et des jeux autour de #Bota10km. Rendez-vous du 8 avril au 6 mai 2021 sur le site de Tela Botanica et sur nos réseaux sociaux pour suivre et participer à l’action.

Je choisis un ou plusieurs mondes à explorer

#Bota10km vous propose de partir sur la piste des plantes de votre environnement proche au travers de 5 mondes à explorer. À vous de choisir celui ou ceux qui vous entourent et vous inspirent !

Transmettez vos photos et observations dans l’outil de partage du Monde #Bota10km de votre choix :

- Monde libre

- Monde urbain – Partout

- Monde urbain – À l’échelle d’une rue

- Monde rural – Partout

- Monde rural – Dans une parcelle agricole

- Monde littoral

- Monde de l’arbre – Partout

- Monde de l’arbre – Auprès de mon arbre

Quel niveau de « Certitude » pour votre observation ? Il est important de préciser si vous avez un doute ou non sur l’identification de la plante observée. Vous pouvez choisir entre :

- Certaine : vous êtes sûr de l’identification de l’espèce observée

- Douteuse : vous avez une idée de l’identification de l’espèce mais n’en êtes pas sûr

- À déterminer : vous n’avez pas identifié l’espèce de la plante observée

Description du programme

INPN Espèces vous permet de découvrir, depuis votre mobile, la diversité des espèces présentes autour de vous et de participer à l’inventaire de la biodiversité de votre commune. Partagez vos observations avec les experts en quelques clics :

-

prenez une photo de l’espèce que vous souhaitez identifier (espèce sauvage) ;

-

indiquez le lieu de l’observation ;

-

précisez le groupe simple de l’espèce (Insecte, Mammifère, Plante, etc.).

Essayer d’aller plus loin en indiquant le groupe taxonomique (papillons de jour, plantes à fleur, etc.) et en identifiant l'espèce en proposant un nom ou en vous aidant de la galerie photo des espèces probables.

Suivez sur votre téléphone ou sur le site Détermin'Obs (https://determinobs.fr/#/home) les avancées concernant le traitement de vos observations : en fonction des éléments transmis, cumulez des points et gravissez les échelons. De leur côté, les experts compléteront les cartes de répartition. Devenez ainsi un observateur de la biodiversité de votre commune et un acteur de la connaissance !

Listé sur OPEN - Sciences participatives

https://www.open-sciences-participatives.org/fiche-observatoire/176

Caratéristiques

- EN COURS

- SAISONNALITÉ

- POUR TOUS

Contact

Muséum national d'histoire naturelle

Mathias Laville

inpn@mnhn.fr

L'Observatoire des Saisons (ODS) - Description du programme

L'Observatoire des Saisons (ODS) est un programme de sciences participatives qui repose sur l'observation volontaire des rythmes saisonniers. Ce programme s'adresse à tous les citoyens, petits et grands, naturalistes ou non, et se déroule tout au long de l'année. Il a été co-fondé par le CNRS et l’association Tela Botanica, qui anime le programme depuis plus de 10 ans.

Selon un protocole simple établi par des chercheurs et des médiateurs scientifiques, vous pourrez apporter votre contribution à ce programme.

Pour participer c'est facile, il suffit de s'inscrire sur le site et d’observer autour de chez vous les espèces que vous aurez choisi dans la liste proposée par le protocole. Une fois vos observations réalisées, vous pourrez les saisir très simplement dans la base de données.

Chaque jour, vous pourrez visualiser vos observations et celles des autres participants sur des cartes dynamiques. Alors n'hésitez plus et devenez vous aussi des observateurs des changements climatiques!

kit de formation en ligne de l'Observatoire des Saisons, sur la plateforme Tela Formation : https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=10

Listé sur OPEN - Sciences participatives

https://www.open-sciences-participatives.org/fiche-observatoire/123

Caratéristiques

- EN COURS

- SAISONNALITÉ

- POUR TOUS

Contact

Tela Botanica

Aurélie Froger

contact@obs-saisons.fr

Créé par le Muséum national d’Histoire Naturelle dans le cadre du projet 65 Millions d’Observateurs, OPEN est co-animé par la Fondation pour la Nature et l’Homme et l’Union nationale des CPIE. De 2012 à 2017, ces deux structures ont coordonné le Collectif National Sciences Participatives Biodiversité, dont la mission est de regrouper et d’animer les acteurs qui portent des programmes de sciences participatives liés à la biodiversité en France. La FNH et l’UNCPIE poursuivent désormais cette coopération réussie à travers l’animation d’OPEN en étroite collaboration avec le Collectif National Sciences Participatives Biodiversité.

Porté par le Muséum national d’Histoire naturelle, le projet “65 Millions d’Observateurs” vise à diffuser la culture scientifique à travers les sciences participatives.

Les Sciences participatives, c'est quoi ?

On a tous eu, à un moment ou à un autre, l’occasion d’observer la nature et sa diversité, en s’en étonnant ou en s’émerveillant.

Observer pour son plaisir, c’est bien… mais observer et faire profiter la communauté scientifique de ses observations, c’est mieux ! C’est ça, les sciences participatives : des programmes scientifiques auxquels on peut tous, spécialistes ou amateurs, contribuer par de la collecte d’observations, sur la base du volontariat.

Les Sciences participatives, à quoi ça sert ?

En premier lieu à améliorer les connaissances sur la biodiversité.

Programmes de recherche scientifique, inventaires d’espèces : mieux on connaît la biodiversité, mieux on peut la protéger.

Mais aussi à éduquer et sensibiliser aux enjeux sur la biodiversité, à travers l’implication citoyenne et la pédagogie par l’action.

Les Sciences participatives, pour qui ?

Pour tous ! Que vous soyez débutant, initié ou expert dans le domaine de l’observation.

Dans tous les cas, vous bénéficiez du soutien d’observateurs experts qui pourront vérifier vos identifications.

Oiseaux, mollusques, plantes, insectes pollinisateurs… : quels que soient vos centres d’intérêt, vous trouverez forcément votre bonheur dans la grande variété des programmes de sciences participatives.

The Folding@home software allows you to share your unused computer power with us – so that we can research even more potential cures.

Découvert par Podcast Nouveau monde du 24-03-2020 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/nouveau-monde-aider-la-recherche-sur-le-coronavirus-avec-son-ordinateur-personnel_3859373.html

Statut: non testé à ce jour.