2252 liens privés

Le lien entre gaz à effet de serre et réchauffement climatique, c’est lui. Il y a plus de 35 ans, avec le glaciologue Claude Lorius, le paléoclimatologue Jean Jouzel révolutionnait la science du climat.

Depuis, l’ex-vice-président du Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (Giec) n’a cessé d’alerter. Avant d’embarquer avec la délégation française pour la Cop 28, le pionnier livre son analyse, plutôt pessimiste, et incite à l’action, à tous les échelons.

Quel intérêt d’aller à cette Cop au pays du pétrole?

Le choix du pays hôte est un mécanisme transparent fixé par les Nations unies: il doit y avoir une rotation chaque année. Celui du président de la COP, en revanche, a été fait par les Émirats arabes unis qui ont opté pour le ministre de l’énergie, impliqué dans le pétrole…

Cela peut paraître regrettable, et je respecte ceux qui font le choix du boycott, mais je pense qu’il est illusoire de discuter de la fin du pétrole, du gaz, du charbon sans les producteurs fossiles.

Quel engagement faudrait-il obtenir pour ne pas hypothéquer nos futurs?

Il faudrait parler d’une date de fin du fossile, dire explicitement que la neutralité carbone ne peut se faire sans. Mais c’est un rêve... Au mieux, la fin du charbon sera évoquée à Dubaï. J’attends peu de cette COP.

Pourquoi êtes-vous pessimiste?

Collectivement, on est accroché aux combustibles fossiles. Ils représentent 80% de la production d’énergie mondiale, c’est un vrai problème. Pour arriver à la neutralité carbone en 2050, même en 2070, il faut un changement profond de nos sociétés et une vision à long terme.

__Or, il y a une sorte d’égoïsme collectif. Quand les scientifiques disent que les émissions produites d’ici à 2030 décideront du climat en 2050, il y a la tentation, notamment dans certaines entreprises, de se dire: ce n’est pas mon problème.

On n’a pas non plus de leader politique capable de donner du poids au long terme. Mais n’accusons pas que les gouvernements. La lutte contre le réchauffement se joue aussi dans les territoires, les villes, dans nos modes de vie...__

Quels sont les pièges dans lesquels cette Cop doit éviter de tomber?

Les pays pétroliers ne vont mettre en avant que des solutions technologiques, comme le piégeage du carbone. Là encore, c’est illusoire.

On émet 60 milliards de tonnes d’équivalent CO2. Au mieux, cette option en capterait 1 milliard. Alors qu’avec un développement ambitieux des énergies renouvelables, on en éviterait 10 milliards.

"La géo-ingénierie solaire est une épée de Damoclès"

Quant à la géo-ingénierie solaire, qui consiste à mettre des aérosols dans la haute atmosphère pour en bloquer les rayons, c’est une épée de Damoclès.

Si en 2050 on est obligé d’arrêter, les jeunes d’aujourd’hui prendront alors de plein fouet la hausse des températures. Par ailleurs, cette méthode ne répond pas à l’acidification des océans, à l’élévation du niveau de la mer…

En plus de 20 ans de participation à la Cop, voyez-vous un peu de positif?

Il y a 20 ans, les négociateurs avaient davantage de doutes, d’interrogations sur le réchauffement, ses impacts potentiels sur le futur... C’est nettement moins le cas aujourd’hui. Le diagnostic du Giec est clair, ils sont au courant.

Vous parliez de l’importance de l’échelon local. En Côte d’Azur, quelles mesures vous semblent essentielles?

Le tourisme doit être repensé: allonger la saison, encourager les gens à venir en train... Cela veut dire investir dans le ferroviaire.

"Il ne faut pas rêver, on n’aura pas une aviation décarbonée d’ici 2050"

L’encouragement débridé à l’utilisation de l’avion pose question. Soyons clairs: je suis pour la taxation du kérosène. Car il ne faut pas rêver, on n’aura pas une aviation décarbonée d’ici 2050.

L’énergie solaire doit aussi être plus agressive ici. Beaucoup de retard a été pris alors qu’il y a un potentiel énorme!

En France, quels exemples d’actions efficaces à engager rapidement?

Je regrette que des mesures simples proposées par la Convention citoyenne pour le climat n’aient pas été suivies.

"Nos émissions sont aussi très liées à notre utilisation de plus en plus forte de SUV"

Limiter la vitesse à 110 km/h sur autoroute a un vrai impact (et diminue aussi la consommation de carburants). Nos émissions sont également très liées à notre utilisation de plus en plus forte de SUV.

*Pour aller plus loin: Jean Jouzel - Climat: l’inlassable pionnier - Entretiens, éd. Ouest France.

"Complètement anachronique" Pour Jean-Christophe Picard, conseiller municipal d’opposition Europe Ecologie-Les Vert à la mairie de Nice, "c’est une candidature de l’ancien monde qui va impacter l’environnement et qui entraînerait un énorme gaspillage d’argent public. C’est un projet complètement anachronique. Les retombées économiques seront limitées dans le temps alors que l’impact sur l’environnement sera durable. Par ailleurs, quand on est autant endettés, on ne peut plus se permettre ce genre de caprice. Cette candidature n’est pas très crédible, c’est juste un coup de publicité. Ça n’a pas beaucoup de chance d’aboutir".

"C’est que de l’affichage"

"Sur un secteur aussi vaste [les deux régions Sud et Auvergne Rhône-Alpes], il va falloir des moyens de transport pour aller d’un point à un autre. Il faut 7 heures de route pour aller d’Albertville à Nice. Les vols Nice-Grenoble vont donc se multiplier, prédit Juliette Chesnel-Le Roux, cheffe de file de l’opposition écologiste à Nice et signataire de la tribune No Jo. Les moyens d’hébergement ne sont pas suffisants, ça veut dire qu’il va y avoir de nouvelles constructions. Et le dépôt de cette candidature n’est pas sans impact financier quand on sait que pour monter le dossier en 2008 pour postuler pour les JO d’été 2018, 500.000 euros avaient été dépensés. Or on sait que c’est Stockholm qui va gagner. C’est que de l’affichage".

"Complètement délirant"

"Le sport d’hiver c’était génial, mais il faut passer à autre chose, inventer une autre économie. La température continue d’augmenter, le dérèglement climatique se poursuit. Aller investir dans des stations de sports d’hiver me paraît délirant, s’alarme Dominique Allemand, président de l’association La Montagne qui donne en Vie, hébergée à Beuil, qui fait partie du collectif No Jo. Construire une patinoire olympique à Nice va coûter très cher, notamment en entretien, alors même qu’on se rend compte qu’il va falloir beaucoup d’argent pour lutter contre les effets du dérèglement climatique et être plus résilients. On l’a vu avec les tempêtes Alex et Aline".

"C’est nous qui paierons les conséquences"

"On n’est pas contre tout, rassure Jeannine Blondel, vice-présidente de France Nature Environnement 06. S’il y a de la neige comme autrefois, aucun problème. Mais si on a une recrudescence des périodes de sécheresse, qu’on manque d’eau et qu’on garde cette eau pour faire de la neige artificielle, c’est sûr qu’on va mettre des freins. Les capacités des vols vont doubler alors que l’aéroport de Nice s’enfonce. Et la patinoire dans la Plaine du Var? On va la construire sur des terres cultivables et on donnera à manger aux gens du béton? Je comprends que les gens aient besoin de se distraire et qu’un événement comme celui-là, ça fait bouillir la marmite. Mais les conséquences, c’est nous, les gens du pays, qui les paierons".

Ou pas. Du moment que les nobles peuvent se gaver, c’est tout ce qui compte : (source)

Et voici la réaction de Geoffrey Dornes, que je partage : Je baisse, j’éteins, je décale. Et je lève le pied. https://jaffiche.fr/je-baisse-jeteins-je-decale-et-je-leve-le-pied-1933

Car tant que les « gestes pour la planète » seront imposés aux gueux pendant que les nobles se gavent, on peut considérer que l’écologie est une cause perdue.

Je suis sérieux : une cause perdue. Ça ne sert à rien.

Pendant qu’on baisse le chauffage ou qu’on pisse sous la douche, y a un projet pour faire des JO 2026 d’hiver en plein désert et la coupe du monde 2030 en Europe, Afrique et Amérique du Sud à la fois.

Bilan carbone des avions ? Mais osef !

Bilan carbone des clims géantes dans le sable ? Balek !

Le fric d’abord bordel : le but c’est que les gens soient devant leur télé et pas dans la rue, comme ça ils voient les publicités des sponsors et consomment. C’est ça qui finance ces événements, et ces événements sont à leur tour rentables pour les sponsors.

Avec ces gestes, on n’arrivera à rien. Non, être neutre en carbone dans un siècle ne résoudra rien non plus. Il faut avoir un bilan négatif pour rattraper nos conneries. Et pas dans cent ans, non, on aurait dû l’être y a 30 ans environ.

À titre d’exemple, pendant que je dis ça, on est à +12 °C au-dessus des températures de normales, en déficit de 50 % de pluviométrie sur la saison, et on bat non seulement tous les records sur ces deux métriques, mais on bat aussi le record du nombre de records battus ! Est-ce qu’on mesure l’ampleur de ce qui passe là ? Nah.

À ce rythme il ne restera bientôt plus assez d’arbres sur Terre pour imprimer le Livre des Records Édition Spéciale Climat tellement il sera gros !

Rouler à 110 au lieu de 130 ? Je le fais, et vous devriez aussi. Mais pas pour la planète. Faites-le votre porte-feuille (on y gagne pas mal en vrai, sans perdre réellement en temps).

Et si on vous demande : mentez.

Mentez aux autres, personne n’ira vérifier.

Mais ne vous mentez pas à vous-même : vous savez très bien que même si 60 millions de personnes éteignaient leurs lumières ou roulaient moins vite, ça ne compenserait que dalle à côté des événements émetteurs à mort mais qu’on continue parce que l’économie en a besoin pour ruiner le climat.

Non, pour la planète, il faudrait brûler un noble.

Mais je crois c’est interdit.

Too bad.

Du coup c’est comme je dis : une cause perdue

Des milliards de litres d’eau potable sont perdus chaque année entre la quantité produite dans les unités de production et celle qui arrive au robinet des usagers, en raison des fuites dans les canalisations. A l’heure du réchauffement climatique, ce gaspillage est scandaleux. C’est pourquoi l’UFC-Que Choisir milite pour un véritable plan de rénovation des réseaux.

CE QUE NOUS SAVONS

Avant même d’arriver dans nos robinets, en moyenne 1 litre d’eau sur 5 s’est déjà volatilisé. Au niveau national, cela correspond à 1 milliard de m3 d’eau de perdus.

Sachant qu’un Français utilise en moyenne quotidiennement 148 litres d’eau potable par jour, cette eau perdue représente la consommation annuelle de 18,5 millions d’habitants, soit celle cumulée des agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux et Nice.

Le niveau de pertes est encore plus élevé dans les petites communes. 18 % des collectivités en France perdent près d’un litre sur deux, 45,4 % d’eau précisément.

Pour les départements les moins bien classés, la proportion d’eau potable perdue en moyenne peut atteindre ou dépasser 1 litre sur 3, 38 % par exemple à la Réunion, 34 % dans les Alpes de Haute Provence, 29 % dans l’Yonne....

Ces fuites considérables sont à imputer à la vétusté des réseaux de canalisations.

Un sous-investissement historique

Notre réseau est vieillissant et, chaque année, nous ne remplaçons que 0,67% du parc. Sans un investissement bien plus massif, il faudrait 150 ans pour le renouveler entièrement. Or, les récentes annonces d’Emmanuel Macron sont une goutte d’eau : 180 millions d'euros d’aide par an alors qu’il en faudrait entre 2,5 et 3 milliards !

Méconnaissance de l’état du réseau

Depuis la loi Grenelle 2 (2012) les collectivités ont l’obligation de publier leurs données sur les niveaux de fuite et de remplacement de leurs canalisations d’eau potable. Or, près d’une commune sur 2 ne remplit pas ces obligations, souvent par manque de moyens. Cette méconnaissance est à l’origine d’un gaspillage monumental.

Le scandale écologique se double d'une gabegie financière de plusieurs milliards d'euros supportée directement par les consommateurs, via leurs factures d’eau et redevances.

Nous, consommateurs, payons cette eau dans nos factures ! Et l’addition est salée : plus de 4 milliards d’euros payés par les Français pour ces fuites.

Les usagers domestiques continuent de payer au budget des agences de l’eau entre 51 % et 67% des redevances liées au prélèvement d’eau dans le milieu, alors que leur consommation nette ne représente que 24 % de l’eau produite. L’agriculture paie entre 2% et 15% pour une consommation annuelle de 48 % en moyenne (pas moins de 80 % en été). Il faut noter que non seulement, l'agriculture intensive est aujourd’hui en France le secteur le plus gros consommateur d’eau mais ce secteur est aussi l’un des plus gros pollueurs de cette ressource (utilisation massive de pesticides…)

Campagne #LaFuiteEnAvant

A l’heure du réchauffement climatique et de la raréfaction de la ressource « eau »,

L’UFC-Que Choisir se mobilise pour dénoncer et lutter contre ce scandale écologique et économique.

L’objectif est double :

-

Alerter les consommateurs sur cette gabegie

-

Faire pression sur les pouvoirs publics pour un véritable plan de renouvellement des réseaux (budget, aides techniques, solidarité envers les plus petites communes, etc.)

Pour répondre à ces objectifs, l’UFC-Que Choisir a décidé de lancer une campagne nationale, avec l'appui de son réseau d’associations locales.

A l’instar de Georges Perrec dans son livre “la disparition”, l’UFC-Que Choisir a choisi de faire disparaitre les lettres “O”, “AU” et “EAU des panneaux d’entrée des communes afin de sensibiliser les habitants et les élus aux fuites d’eau potable en France et dénoncer le gaspillage que cela entraine.

Le bonus réparation, lancé par le Gouvernement dans le courant du mois de décembre 2022, va connaître une multiplication par 2 à la date du 1er juillet 2023 de manière à engager de plus en plus de consommateurs sur la voie de la durabilité concernant leurs appareils électroniques.

Cette mesure n’est pas isolée, puisque le nombre de détaillants agrées par le Gouvernement pour procéder aux réparations va lui aussi être révisé à la hausse comme intégrer de nouveaux postes de réparation et vise à limiter le nombre de mobiles achetés neufs en favorisant le recours à l’économie circulaire.

A date d’aujourd’hui, l’aide, fixée à 15 €, n’a pas eu de vif succès, car seulement 20 000 clients ont souhaité y avoir recours, ce qui représente une enveloppe de 500 000 € distribuée pour les soutenir dans le cadre de la réparation de leur matériel, alors que le Gouvernement tablait plutôt sur une ligne budgétaire globale de 62 millions d’euros.

Le montant pourrait d’ici quelques semaines passer à 90 € en fonction du matériel pris en charge :

30 € pour un aspirateur, une perceuse ou une trottinette électrique ;

50 € pour du matériel ménager plus important comme un lave-linge, une tablette, ou bien encore un smartphone ;

60 € pour une télévision ;

90 € pour un ordinateur portable.

Sept cents mètres de piste cyclable bidirectionnelle sur la RD 192 que l’on connaît sous le nom de l’avenue Gaston de Fontmichel lien Google Maps. Les travaux ont été entamés en mars 2022, terminés en octobre, inaugurés ce jeudi. Depuis, les cyclistes se sont emparés de l’espace: ils sont 59 chaque jour (+11%), à l’emprunter.

Ce jeudi après-midi, pour marquer le coup, les élus (Charles-Ange Ginésy, président du conseil général, David Konopnicki, vice-président délégué au SMART Deal, Michèle Paganin, vice-présidente déléguée à la ruralité et aux politiques agricoles. Alexandra Martin, députée, etc., ndlr), des fonctionnaires et des habitants des résidences ont symboliquement emprunté le parcours à deux-roues. Entre le port Inland et le petit kiosque de la Siagne où avait été organisée l’inauguration. "Ces 700 mètres de pistes vont révolutionner l’avenue Gaston de Fontmichel qui, je pense que les habitants du secteur le confirmeront, étaient dans un état de dégradation déplorable et indignes d’une entrée de ville", a commenté le maire, Sébastien Leroy.

Les réseaux ont donc été entièrement revus (aux frais de l’Agglo: 650.000 euros), le département s’est chargé de la piste proprement dite (700.000 euros) et la Ville a pris en charge les 800 m² d’enrobés, 1.100 m² de trottoirs, 30 candélabres, 2 caméras de vidéoprotection, 300 m² d’espaces verts, une reprise du réseau pluvial sur 750 m² et 100 places de stationnement. (1 million d’euros).

D’autres tronçons à venir

Et ce n’est qu’une première a repris le maire de la commune: "Un second tronçon reliera celui-ci à la Canardière très prochainement. Et d’ici la fin de l’année un troisième pour relier la mer qui, elle, bénéficiera d’une piste cyclable côtière."

Sinon, c'est quoi le plan vélo?

L’enjeu majeur du Plan Vélo départemental est de développer et faciliter la pratique du vélo pour tous les usages et partout sur le territoire maralpin. Le plan a été adopté en 2021 dans le cadre de la politique GREEN Deal du département. Il comporte 2 grandes orientations pour 2028 : développer l’usage du vélo au quotidien et offrir aux Maralpins un réseau cyclable cohérent, sécurisé et confortable. Il implique 4 axes de développement complémentaires entre eux.

-

Le développement des infrastructures cyclables.

-

La promotion de l’usage du vélo dans les établissements scolaires et publics (des vélos à assistance électrique et des scooters électriques sont mis à la disposition de ses agents par le Département pour leurs déplacements professionnels).

-

Le développement de l’accès au vélo auprès des "publics fragiles".

-

L’accompagnement de l’offre sportive et touristique autour du vélo.

Avec plus de 235 kilomètres de pistes cyclables sécurisées et 1.800 kilomètres d’itinéraires cyclables, dont 29 boucles à vélo touristiques, les Alpes-Maritimes sont une terre propice à la pratique du vélo. Au cœur du Plan Mobilité du Département, le Plan Vélo 2022-2028, doté de 62 M€, permettra ainsi d’offrir aux Maralpins 84 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires pour atteindre 320 kilomètres d’ici 2028.

"Le SNU ne se raconte pas, il se vit." C’est le slogan du gouvernement pour faire adhérer les jeunes au Service national universel. N’empêche, on a quand même demandé à Maëlle, Toulonnaise de 17 ans, de nous faire le récit de son expérience.

Aujourd’hui en terminale au lycée Bonaparte, la jeune fille a fait partie des premiers Varois à effectuer un séjour de cohésion, avant sa mission d’intérêt général à l’été 2021. Dix-huit mois plus tard, elle en garde un excellent souvenir.

Pourtant, rien n’était moins sûr… Comme pour beaucoup d’autres jeunes, ce sont les parents de Maëlle qui ont insisté pour qu’elle s’inscrive au SNU. Parce qu’à l’époque de Parcoursup, ce genre d’initiative est valorisée au moment d’être accepté dans la formation de son choix dans l’enseignement supérieur.

"À force de m’en parler, ils ont fini par me convaincre", se souvient Maëlle. Mais ce dont elle se rappelle surtout, c’est qu’au bout des douze jours de cohésion dans un lycée cannois, l’adolescente et ses camarades ne voulaient plus en partir.

"Être en cohésion, c’était super!"

Si l’adolescente a mis un peu de temps à s’adapter – "Je n’étais jamais partie de chez moi plus d’une semaine de colo" –, ces quelques jours avec 300 autres volontaires sont finalement ce qu’elle a préféré dans le SNU. Elle énumère: "La journée d’appel, avec des gendarmes hypersympas, la journée des pompiers, mais aussi les sports – badminton, fitness, cross fit, randonnée, canoë… se remémore la jeune fille. On a aussi assisté à un crash test, dans le cadre de la sécurité routière ou encore fait du nettoyage de la plage." Le tout, dit-elle, "dans une ambiance militaire, avec le levé des couleurs le matin... sans les corvées qui vont avec!".

Mais ce qui a fait le sel de ces activités, c’est de les effectuer avec d’autres. "Être en cohésion comme ça tout le temps, c’était super."

Autant dire que la Toulonnaise n’a pas quitté Cannes sans s’être fait de nouveau amis. "Ça permet de se rapprocher entre personnes très différentes!"

Comme une expérience professionnelle

Maëlle a tout de suite enchaîné avec sa mission d’intérêt général, effectuée au sein du Comité départemental olympique sportif du Var.

Une seconde phase du SNU qui lui a permis d’approcher une expérience professionnelle. "J’écrivais de petits articles pour les réseaux sociaux du CDOS et devais promouvoir les Jeux olympiques dans des centres aérés." Pas une sinécure pour la lycéenne, peu encline à prendre la parole en public. Et tant pis si elle ne s’est pas découvert une vocation – la sienne serait plutôt du côté des géomètres topographes –, Maëlle assure avoir "beaucoup appris" au cours de ces trois semaines.

Un an et demi après, la jeune fille s’estime beaucoup plus sociable et indépendante. Pour elle, c’est une évidence: "Le Service national universel devrait être obligatoire!"

Et si c’était obligatoire? L’avis de jeunes de 15 à 17 ans

Ce lundi matin, sous un ciel gris, pas facile de trouver un lycéen enthousiasmé par le Service national universel. Pire, la plupart des jeunes interrogés ne voient pas vraiment ce qu’est le SNU. Alors quand, après quelques explications sur le dispositif, on leur demande ce qu’ils penseraient si le séjour de cohésion était obligatoire, ils sont dubitatifs.

Devant le lycée professionnel Claret, à Toulon, Mathis, 17 ans, estime qu’il ne devrait "pas être obligé", mais reconnaît qu’il ne le ferait qu’en y étant forcé. Inès, 17 ans aussi, ne s’y dit pas complètement fermée. "Je suis sociable, j’aime l’aventure, j’avais même envisagé de faire les Cadets de la défense", assure la jeune fille. Dorine, 17 ans, est, elle, déjà à la Préparation militaire marine. Le SNU obligatoire, elle n’y voit donc pas d’inconvénient. Au contraire: "Ça permet de faire de nouvelles rencontres!" Enzo, 16 ans, lui aussi serait d’accord. Mais seulement "à condition que ça ne dépasse pas trois jours". "Sinon, il faut qu’on soit payé!"

Devant le lycée Bonaparte, la question de la contrepartie est aussi évoquée. "Ça me donne droit à quoi?", demande Mathis, 16 ans.

"Ce serait une bonne expérience, pense tout de même Camille, 17 ans, même si c’est mieux d’avoir le choix." Et son amie Ambrine d’admettre, elle aussi, qu’elle ne ferait "un SNU que si c’était obligatoire".

"Ça ne m’a jamais traversé l’esprit", lance en écho Léa, 16 ans, tandis que Manon, 15 ans, est, elle, convaincue que l’obligation risquerait surtout de "dégoûter ceux qui ne voulaient pas le faire du tout".

Richard Galy se veut maire médecin. Au service de la population, comme au chevet de ses patients. Mais il pourrait être aussi équilibriste, tant l’édile doit jongler avec la préservation du cadre de vie et la nécessité de loger des actifs. Avec la volonté d’investir, tout en préservant le contribuable. Malgré une conjoncture ardue, l’édile reste déterminé à résoudre l’équation, telle que définie par son programme en 2020. Quel que soit le facteur X...

2023 signifie déjà mi-mandat. État des lieux?

La crise du Covid nous a énormément impactés. Tous les chantiers ont été décalés et il a d’abord fallu gérer l’urgence, avec un soutien à l’activité économique. La guerre en Ukraine crée d’autres contraintes, notamment l’inflation du coût de l’énergie qui frappe le budget de fonctionnement de la Ville. Mais notre programme, ce ne sont pas des promesses en l’air. Il a été planifié, budgétisé et découpé en six pour les six années de mandat. Malgré les retards, on a lancé tout ce qu’on avait prévu, notamment du point de vue de la transition écologique.

C’est-à-dire?

La Ville est plus verte que jamais. L’accroissement démographique a été divisé par dix ces vingt dernières années, et l’on a encore préservé 40% d’espaces verts en 2019, pour un total de 72,5% sur la commune. Dans les années 1990, la création de Mougins le haut et Tournamy représentent 5% de notre territoire. Le Cœur de vie ne constitue que 2% d’urbanisation en plus. 93% de notre espace demeure pavillonnaire et environnemental.

Avec des panneaux photovoltaïques pour la transition énergétique?

On a déjà réalisé l’isolation extérieure de bâtiments publics et scolaires. On souhaite implanter des panneaux photovoltaïques sur des ombrières installées sur de grands parkings comme à l’école des Cabrières ou Saint-Martin, qui protègent les véhicules de la chaleur et produisent de l’électricité pour l’autonomie des bâtiments attenants et alentours. On a également repris 60% de l’éclairage de la Ville avec du LED qui nous fait économiser 150.000 e. Depuis le 1er décembre, on éteint certaines routes de 23h à 6h, sauf axes principaux.

Vous misez aussi sur la "mobilité douce"?

Nous avons réalisé 30 kms de piste cyclable depuis 2016, une nouvelle a été inaugurée au pied de Mougins le haut vers Sophia. La prochaine sera réalisée avenue de la plaine. Parallèlement, on soutient l’achat de vélo avec une subvention de 20%, jusqu’à 300 e. (Nous donnons également 100 euros pour l’achat d’un matériel de jardin électrique).

Le vélo, mais aussi le bus?

Nous allons instaurer trois lignes de bus en plus. La 26 à l’ouest (avenue de la plaine, Notre Dame de vie, le chemin des Cabrières jusqu’à la Bocca); la 28 à l’Est (chemin Belvédère, Mougins le haut, avenue du Golf, Sophia et retour au village); la 29 transversale (Tournamy, Centre et Sophia), à une cadence de 12 minutes. Mougins est un endroit de passage pour les véhicules qui viennent de Fayence, Peymeinade, Grasse ou Fréjus, Mandelieu, la Bocca par la sortie 42. C’est un entonnoir à voitures entre l’avenue Maurice-Donat et l’avenue de la Valmasque. Tous ces gens-là, j’aimerais bien les acheminer sur un mode différent, à commencer par les Mouginois!

Les écoliers devraient bénéficier de légumes et fruits bio "made in Mougins" ?

On a acquis des terrains dans les quartiers des Bréguières et d’Argeville pour créer une régie agricole. On va lancer un appel d’offres afin d’y implanter des agriculteurs, pour des premiers labours au printemps, et des produits bio en circuit court dans les cantines à la rentrée 2023.

Cœur de Vie doit aussi s’achever avec le parc paysager qui doit relier le Val à Tournamy?

Il s’étendra sur 6.000m2, là où se situent Provence et matériaux et Gamm Vert, et comportera trois parties: un espace de rencontres avec une fontaine, des jeux pour enfants, une deuxième avec des gradins pour des spectacles et une troisième avec des plantations en pleine terre d’au moins 300 arbres. Nous allons enfin avoir cette place conviviale qui manque à Mougins depuis la nuit des temps (sic) avec des restaurants, des commerces, un cinéma de trois salles qui doit ouvrir en septembre. 2023 est une année de concrétisation, avec un vrai changement de vie pour que notre commune ne soit pas une ville-dortoir.

Les logements sociaux, dont la carence s’élève à 450.000 e, c’est pour les Mouginois d’abord?

Je veux! Cécile Duflot nous a imposé 25% de logements sociaux puis la loi Alur avant de s’éclipser. Nous avons atteint 11% au lieu de 25, mais j’établis un plan triennal avec la préfecture pour en construire çà et là afin d’éviter que la pénalité ne quintuple et s’élève à deux millions. En échange, nous sommes dans la commission d’attribution, et les Mouginois sont servis en premier. Et je maintiens qu’il est de la responsabilité du maire de construire ces logements pour des jeunes actifs qui ont grandi dans nos écoles, des couples qui se défont, des agents municipaux ou des personnes âgées qui n’ont plus les moyens de se loger. Parallèlement, on modifie le PLU pour augmenter l’emprise au sol constructible de 5% afin de valoriser les propriétés existantes et de récupérer des droits à la mutation dans nos caisses lors des reventes.

Avec 50 Me d’investissements (et un report de 32 Me) l’opposition dénonce un manque d’ambition?

Que leur faut-il? Cent millions? J’aime la gestion en bon père de famille et je m’en réfère à Antoine Pinay qui expliquait ainsi la bonne santé économique de la France (il se lève et imite l’ancien Premier Ministre): "Quand j’ai cent francs dans le porte-monnaie, je ne dépense jamais plus!".

Il faut avoir le courage d’investir, mais sans jamais perdre de vue l’intérêt des contribuables.

La Région Paca devient officiellement Région pilote en matière de planification écologique. Désormais, il y aura "des critères climats qui seront incontournables pour chaque centime dépensé", déclare Renaud Muselier, le président de la Région.

Élisabeth Borne s'est exprimé à la tribune face aux maires de la région PACA ce lundi en fin de matinée, lors de leur convention annuelle au Pharo. Pour son premier déplacement officiel à Marseille depuis qu'elle est installée à Matignon, la Première ministre est venue affirmer la place de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans "le déploiement de la planification écologique" en France. Ainsi, la Région forte "mobilisatrice de fonds européens", devient "pilote" dans le cadre d'un "protocole d'expérimentation", a confirmé Élisabeth Borne.

Ce "protocole d'expérimentation entre l'État et la Région" Paca est "une initiative conjointe pour planifier la transition écologique" dans le territoire, d'après le document présenté publiquement par la Première ministre à Marseille ce lundi.

Plusieurs actions seront testées dans la région dans des domaines aussi divers que la décarbonatation de l'industrie, le développement de transports moins polluants, ou encore la préservation des ressources en eau et des forêts.

Chaque action sera guidée par un "comité de pilotage" dirigé conjointement par le préfet de Région Christophe Mirmand et le président de la Région, Renaud Muselier. Se présentant comme "grand décentralisateur", ce dernier a affirmé lors d'un entretien à l'AFP croire "en la capacité de l'expérimentation et elle passe par le préfet de Région et le président de Région qui sont les deux à même de traiter au mieux le dernier kilomètre" pour l'application concrète des mesures environnementales sur le territoire.

Ce statut de "Région pilote" est dû, selon Renaud Muselier à la capacité de l'institution locale à "savoir mettre en place la politique européenne sur le territoire donc à co-financer".

Un territoire qui s’adapte au changement climatique garde ses terres agricoles et les cultive. Or, partout dans nos départements, elles ne cessent d’être grignotées.

Depuis 1950 dans le Var, l’espace agricole est passé de 35% à 12%. La friche s’est installée, là où le paysan est parti. Le béton s’est coulé le long d’axes routiers.

"Le constat national se vérifie ici, soupire Fanny Alibert, chef du service foncier à la Chambre d’agriculture varoise. Cette forte baisse a deux causes : le recul de l’agriculture et l’exode rural d’une part ; l’urbanisation et l’étalement urbain d’autre part." "Depuis 2005, on dit qu’il ne faut plus perdre de terre agricole", plaide la sous-directrice de la chambre d’agriculture varoise. Un vœu pieux.

"Dans les Alpes-Maritimes, la perte a été plus importante, et cela pose des soucis en termes de repositionnement des filières." Positionner une filière, c’est permettre à l’agriculture d’atteindre une surface suffisante pour être viable.

"L’intérêt de la COP"

Maraîchage, élevage, viticulture "ont besoin d’espace". "On a de la chance d’avoir des filières qui fonctionnent sur le plan économique." Mais les nouveaux exploitants se heurtent à un mur. "La flambée des prix est en lien avec l’urbanisation, il est de plus en plus compliqué de trouver des terres, constate Sylvain Apostolo, à la tête de la Confédération paysanne du Var. Un peu partout, les pouvoirs publics n’ont pas préservé les terres agricoles. Aujourd’hui encore, des zones commerciales sortent sur des terres agricoles."

Pourtant, le contexte évolue. "On constate une prise de conscience sur le foncier agricole, estime Fanny Alibert. C’est aussi l’intérêt d’événements comme la COP27. Reste ensuite à mettre en place des actions concrètes." Et, "des élus à convaincre", car ce sont eux qui ont la main sur les documents d’urbanisme.

"Au-dessus de la moyenne nationale"

"Le problème est dans la différence entre les discours et les actes. Pour beaucoup, l’enjeu économique sera prépondérant", analyse la Confédération paysanne, selon qui la prise de conscience avance "moyennement".

Pourtant, "on ne va pas manger du béton !", s’exclame Sylvain Apostolo, qui se souvient d’une bataille emblématique autour d’un projet d’extension de centre commercial sur 16 hectares à Rocbaron, dans le centre Var. Promesse de plusieurs centaines d’emplois.

"Ils ont essayé d’obtenir l’utilité publique. On avait des terres plates, arables, un vrai scandale", narre Sylvain Apostolo. Finalement, c’est la justice administrative qui a sonné le glas du projet, en 2021. Sur le point essentiel de l’expansion des crues et du risque d’inondations. La terre agricole absorbe l’eau de pluie, le béton la fait ruisseler.

Voilà une autre donnée, dans un département vulnérable au risque inondations, où le pourcentage de surfaces artificialisées "est au-dessus de la moyenne nationale".

C’est ce qu’a calculé l’association France nature environnement (FNE), dans une étude récente sur la "Sobriété foncière". Aujourd’hui encore, "un tiers des artificialisations nouvelles se fait sur les terres agricoles, note Paul Naglik, chargé de mission aménagement à FNE Paca. Cela a un impact sur la production alimentaire et la biodiversité".

1,5 million d'euros l’hectare

En soi, le classement en terre agricole n’a rien d’immuable. "Nous sommes à un tournant, où il faut essayer de se limiter et de construire sur ce qu’on a déjà consommé, plaide Paul Naglik. Cela veut dire changer de paradigme. On ne peut pas toujours être dans l’extension."

Près de Toulon, le domaine des Olivades a lutté pendant 25 ans contre le tracé d’un tramway, devenu "bus en site propre". "Les terres étaient coupées en tranches par le passage des voies", résume Daniel Vuillon. Grâce à une intense mobilisation citoyenne, le domaine a fini par obtenir, en septembre, la garantie de ne plus être exproprié. Mais ce ne fut pas le seul combat pour ces 6,5 hectares de champs, qui étaient passés constructibles en 1987. Pas un choix, mais la conséquence de l’arrivée d’un hypermarché et d’un échangeur autoroutier.

"Les décideurs nous ont considérés comme des arriérés", rigole encore Daniel Vuillon, installé en Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne). Les sillons de légumes auraient pu rapporter "1,5 million d’euros l’hectare pour un futur centre commercial". La famille a tenu bon. La terre continue d’être nourricière, depuis 1804. Bientôt classée zone agricole protégée.

Après cinq mois de travail, des dizaines d’auditions et "pas mal de certitudes bousculées", Éric Pauget présente ce vendredi au Palais-Bourbon son rapport parlementaire sur la lutte contre les feux de forêt. Un sujet d’une actualité brûlante, alors que 72.000 hectares sont partis en fumée cet été – six fois plus que la moyenne des dix dernières années.

Fin août, vous vous étonniez que la France ne dispose pas d’avions gros-porteurs pour lutter contre les incendies. Ce point ne figure finalement pas dans votre rapport?

En effet. Au fil de mes rencontres avec les responsables de la Sécurité civile, ma position a évolué. Ces avions, capables de transporter 20.000 litres contre 6.000 pour un canadair, ne correspondent pas à nos besoins. L’urgence, ce sont les hélicoptères bombardiers d’eau. Plus rapides à déployer, ils sont en première ligne pour intervenir vite et fort sur les départs de feu.

Vous citez l’exemple des Alpes-Maritimes…

Oui. Grâce à nos trois hélicoptères, vingt-quatre incendies ont été évités cet été. Mais tous les départements, malheureusement, ne sont pas aussi bien dotés que le nôtre. Nous avons l’habitude des feux de forêt; ce n’est pas le cas de la Bretagne ou du Jura.

Emmanuel Macron a annoncé, vendredi dernier, que le nombre de canadairs sera porté de douze à seize. C’est une bonne nouvelle?

Évidemment. Le problème, c’est que ce nombre ne sera atteint qu’à l’horizon 2027. Il nous reste quatre étés à tenir. De même, lorsque le chef de l’État promet l’acquisition de deux hélicoptères supplémentaires, c’est bien, mais pas suffisant. Il en faudrait le double pour être dans les clous.

Vous réclamez des moyens accrus pour les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis). Le Président promet une enveloppe de 150 millions d’euros dès 2023…

Pour dégager des moyens supplémentaires, je suggère une méthode plus vertueuse: exonérer les Sdis de la TICPE, la taxe sur les carburants, comme c’est déjà le cas pour l’armée. Pour le Sdis 06, cela représenterait une économie de 600.000 euros par an! Je demande aussi la suppression du malus écologique qui devrait frapper, dès l’an prochain, les véhicules des sapeurs-pompiers. Il n’existe aujourd’hui aucun moyen d’intervention "écologique"; leur imposer cette taxe serait aberrant.

Vous proposez aussi de durcir les sanctions contre les pyromanes?

Le meilleur moyen de lutter contre les feux de forêt, c’est de les éviter. Savez-vous que 90% des incendies sont d’origine humaine, que 10% sont liés à des actes de malveillance? Les sanctions contre ceux qui mettent volontairement le feu ne sont pas assez dissuasives. J’ai déposé une proposition de loi pour renforcer les peines encourues. Un jet de mégot en forêt, aujourd’hui, c’est une amende de 4e classe (135 euros); il faudrait passer à une amende de 5e classe (1.500 euros). Je plaide pour que tout pyromane soit condamné à une peine de prison et pour que la récidive soit plus sévèrement réprimée.

"Je suis désemparé par le développement du photovoltaïque dans notre territoire, ça part dans tous les sens", c’est le cri d’alarme que lance Philippe Blanc, directeur de recherche au sein de l’école d’ingénieurs MINES-Paris PSL, basé à Sophia-Antipolis. Cet expert en énergie solaire s’inquiète: "

"Dans le moyen et haut pays, on assiste à un développement de nombreux projets de grandes tailles sur des espaces naturels agricoles ou forestiers sans concertation et sans consistance pour le territoire. Tandis que la dynamique de développement sur le littoral reste bien faible“, Philippe Blanc, expert en énergie solaire

Au Nord ouest du département, aux frontières du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, un petit cercle concentrique autour de Valderoure est devenu l’épicentre de ce développement tout azimut. Et ça se voit. En longeant la route départementale en direction de cette commune, face au village d’Andon, la forêt a ainsi largement été grignotée par des panneaux photovoltaïques, transformant radicalement cette colline, située au cœur du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.

Installé sur des terrains privés à Andon, ce parc photovoltaïque affiche des mensurations XXL : 61 hectares de panneaux au sol (plus de 87 terrains de foot), auxquels s’ajoutent 30 hectares de débroussaillement. Une installation qui produit "environ 50 000 MWh par an et [peut] alimenter près de 30 000 foyers", peut-on lire sur l’arrêté préfectoral donnant feu vert au projet. Signé par le préfet le 29 octobre 2019, il donne aussi "dérogation à l’interdiction de destruction et de perturbation d’espèces animales protégées", actant le défrichement de la forêt.

Pour accueillir notamment l’électricité produite par ce parc, RTE et Enedis ont inauguré le 13 juillet 2022, un "poste source au service des énergies renouvelables" à Valderoure, un transformateur qui a pour but d’acheminer l’énergie sur tout le territoire. "Il permettra de raccorder, in fine, plus de 50 projets photovoltaïques", dixit le communiqué de presse de RTE et d’Enedis.

Une concentration qui inquiète

Et les panneaux fleurissent autour de cet équipement: il y a quelques jours, un parc d’une dizaine d’hectares a ainsi été inauguré par le Conseil départemental à Saint-Auban. Tandis que plusieurs projets sont en cours sur des espaces naturels des villages alentours : 20 hectares à Valderoure, 16 hectares à Séranon, une vingtaine à Peyroules…

"Autour du poste source, les porteurs de projets ne sont pas là par hasard. C’est une stratégie initiée par l’État. Les Alpes-Maritimes sont une péninsule énergétique qui ne produit qu’environ 11 % de l’énergie consommée. Les objectifs de production d’énergies renouvelables à l’échelle régionale pour atteindre le 0 carbone d’ici 2050 y sont donc importants", explique un entrepreneur du solaire, qui a travaillé sur plusieurs projets de centrales dans cette zone rurale.

C’est justement cette concentration qui interroge: "Monter des projets d’énergies renouvelables, pourquoi pas. Mais attention à ne pas transformer le haut pays en tout ce que le littoral ne veut pas", met en garde Sylvie Raffin Callot. Avec une quinzaine de citoyens, élus et spécialistes du solaire, elle vient de déposer les statuts de l’Association pour la préservation du cadre de vie des communes des parcs naturels régionaux des Pré-Alpes d’Azur et du Verdon.

Objectif: mieux comprendre les enjeux complexes du photovoltaïque, "sans être systématiquement contre", et se faire "l’interface entre les élus, les porteurs de projets et la population qui voit pousser ces panneaux sur son territoire et écarquille les yeux en se demandant ce qu’on est en train de faire aux paysages, sans oser nécessairement en parler", détaille-t-elle.

"Lors de l’enquête publique sur le projet de Seranon, seules 5 personnes ont laissé des contributions. Le dossier en consultation était très dense, technique. Il faut plus de vulgarisation, pourquoi pas des conférences", abondent Florence Dalmasso et Sarah Ghiglione, élues d’opposition de ce village.

Éleveur et brasseur bio à Valderoure, Stéphane Maillard est engagé depuis longtemps dans une démarche de sobriété énergétique. Chauffe eau solaire pour produire sa bière, panneaux en toiture financer sa consommation… Le paysan, locataire de son terrain détenu par le mouvement de préservation du foncier agricole Terre de liens, s’est équipé pour tendre vers l’autonomie. Mais il s’interroge sur la solidarité entre zones urbaine et rurale.

"On a assez de toitures en zones industrielles, urbaines et agricoles pour installer des panneaux là où il y a de la consommation. En ville, on éclaire des passages cloutés, des églises la nuit, il suffit de passer près de Cap 3000 le soir… On nous parle de led, d’énergies renouvelables, alors ça va? On se rue vers l’électricité comme on l’a fait avec le pétrole, en consommant trop", pointe Stéphane Maillard, pas opposé cependant à ce que la montagne prenne sa part. À condition que cela serve la collectivité et de vrais engagements écologiques.

En tant qu’adjoint au maire de Valderoure, il défend ainsi un projet de parc photovoltaïque de 20 hectares sur des terrains communaux. Une installation qui s’ajoute à celle de 5 hectares inaugurée dès 2012 par la municipalité dans l’une de ses clairières, au rendement équivalent à la consommation d’une commune de 1000 habitants.

"La société consomme de l’énergie donc il faut en produire mais pas n’importe comment. Le projet municipal, c’est que l’argent perçu grâce aux loyers [payés par les maîtres d’ouvrage] finance la rénovation du bâti vieillissant, de logements insalubres, le passage d’un système de chauffage au gaz vers le bois, avec une vraie stratégie de sobriété. Et à l’heure où l’État baisse ses dotations, comment faire?", questionne, pragmatique, Stéphane Maillard.

Une manne financière

À Valderoure, par exemple, la municipalité indique percevoir 50 000€ de loyer annuel pour son parc de 5 hectares, tandis que celui en projet devrait lui rapporter 175 000€ par an.

"Je fais énormément le distinguo lorsque le projet est sous la maîtrise d’une commune car il y a des instances de contrôle: un conseil municipal, des citoyens, du dialogue possible", rebondit Pierre Fabre, ex-agriculteur au Hameau de la Sagne qui fut l’un des pionniers, il y a 12 ans, à équiper sa ferme en panneaux et en tire aujourd’hui environ 700 € par mois, l’équivalent de sa retraite agricole.

"Au sein du conseil de développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur [une association d’usagers indépendante], on veut créer un espace de concertation. Car il aurait été préférable qu’il y ait une réflexion globale plutôt que des projets lancés commune par commune. Le photovoltaïque doit être un bien commun", met-il en garde, très inquiet que des centrales d’ampleur puissent voir le jour sur des terrains privés au cœur du PNR, à l’instar de celui d’Andon.

"Carence énergétique"

"Le projet d'Andon est un coup parti qui a été lancé il y a plus de 15 ans lorsque le parc naturel n’existait pas encore", tient à préciser Eric Mèle, président du PNR des Préalpes d’Azur. Mais comment expliquer que les parcs au sol se multiplient ici quand la charte du parc précise que "les installations doivent être envisagées en priorité sur les bâtiments agricoles ou industriels existants, ou sur un ensemble de toitures", notamment "pour la préservation des terres agricoles [et] le respect des milieux naturels"?

"Il faut savoir évoluer. Les équipements en toiture sont plutôt destinés à de l’autoconsommation. Or, aujourd’hui, le département, vue sa carence énergétique, se doit d’ouvrir ses espaces au photovoltaïque et nous essayons d’intégrer tout cela au paysage", assume le dirigeant. Quitte à faire grincer quelques dents...

Menace sur la forêt et la biodiversité

Élu maire d’Aiglun il y a 2 ans, Anthony Salomone est aussi référent patrimoine au sein du PNR. En novembre 2021, inquiet de la prolifération des projets sur ce parc naturel et du démarchage dont il faisait l’objet de la part de fournisseurs d’énergie lui proposant des projets clés en main sur sa commune en échange de loyers juteux, lui a choisi de proposer en conseil municipal un arrêté d’interdiction des parcs photovoltaïques au sol de grande ampleur, voté à l’unanimité.

L'élu déplore que "les projets dérogent aux études environnementales en s’engageant à apporter des compensations. Mais à l’échelle de l’urgence environnementale qui est la nôtre, je ne pense pas que ce soit la bonne solution", s’alarme-t-il, confiant se sentir "esseulé en tant que maire" dans cette position.

Pour voir le jour, chaque projet de parc au sol doit faire l’objet d’une étude d’impact très détaillée de la part des sociétés qui en sont les maîtres d’ouvrage. Quand celles-ci révèlent des atteintes de grande ampleur à des espèces animales protégées ou à leur habitat naturel, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) saisit alors le Conseil national de protection de la nature, un collège de scientifiques indépendant nommé par le ministère de l’Environnement.

Biologiste, Michel Métais en fut le président de 2017 à 2022. On retrouve sa signature en bas des avis défavorables produits par ce conseil national pour les projets d’Andon ou encore de Saint-Auban, qui ont tous deux vu le jour sur dérogation du préfet des Alpes-Maritimes.

L'élu déplore que "les projets dérogent aux études environnementales en s’engageant à apporter des compensations. Mais à l’échelle de l’urgence environnementale qui est la nôtre, je ne pense pas que ce soit la bonne solution", s’alarme-t-il, confiant se sentir "esseulé en tant que maire" dans cette position.

Pour voir le jour, chaque projet de parc au sol doit faire l’objet d’une étude d’impact très détaillée de la part des sociétés qui en sont les maîtres d’ouvrage. Quand celles-ci révèlent des atteintes de grande ampleur à des espèces animales protégées ou à leur habitat naturel, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) saisit alors le Conseil national de protection de la nature, un collège de scientifiques indépendant nommé par le ministère de l’Environnement.

Biologiste, Michel Métais en fut le président de 2017 à 2022. On retrouve sa signature en bas des avis défavorables produits par ce conseil national pour les projets d’Andon ou encore de Saint-Auban, qui ont tous deux vu le jour sur dérogation du préfet des Alpes-Maritimes.

Dans ce contexte, plusieurs associatifs, scientifiques ou citoyens appellent à une vraie concertation à l’échelle des Alpes-Maritimes, à l’instar de Stéphane Amour, du GADESCA, un groupement de plusieurs associations engagées dans la défense de l’environnement à Menton, Contes ou encore Biot. "Les énergies renouvelables, c’est de l’écologie. Mais attention: si cela n’est pas fait de manière réfléchie, cela leur fera une mauvaise pub. Il ne faut pas tout le temps sacrifier la nature au profit des aménagements. Nous pensons qu’il faut rapprocher la production de la consommation, sur le littoral, et engager un vrai dialogue à l’échelle du département."

Multiplier les installations modestes

Membre de la Coopérative PEP2A, qui mène des projets photovoltaïques en toitures sur le territoire des Préalpes d’Azur en y associant les citoyens, René Perrier estime aussi qu’on pourrait accélérer en ville. "Les installations modestes sur toitures, si vous les multipliez par 1000, ne le seront plus du tout. Si on voulait être à la hauteur des enjeux vitaux pour notre société, il faudrait que dans la Plaine du Var une sorte de décret impose à tous les industriels de ne pas laisser un parking sans ombrière ni un toit sans panneaux. Pourquoi ne le fait-on pas?"

Une interrogation partagée par ces 3 Niçois croisés près de Saint-Auban en pleine pause pique-nique dans une journée cueillette de champignons: "On n’utilise pas assez nos toits en ville, on préfère plutôt détruire des hectares de forêts ici, c’est dommage!", lance l’un d’entre eux.

Le littoral à la traîne

Installer des panneaux photovoltaïques "sur toitures et ombrières de parking", c’est d’ailleurs la priorité affichée dans le "cadre régional" édité par la Direction régionale de l’environnement (Dreal).

"Le développement de l’énergie photovoltaïque en Paca [...] est amené à être accéléré dans les prochaines années. Les centrales photovoltaïques au sol, moins chères, pourraient sembler être la principale réponse à ces ambitions. Mais la consommation d’espace qui en résulterait (entre 1 et 2 ha par MW installé) ne saurait se faire au détriment de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, qui contribuent par ailleurs au stockage du carbone, à l’adaptation au changement climatique et au maintien de la biodiversité. [...] Pour ces raisons, le développement de l’énergie photovoltaïque doit être prioritairement axé sur les surfaces bâties ou anthropisées", peut-on lire noir sur blanc dans ce document.

Mais dans les faits, les sociétés du solaire se heurteraient à plus de difficultés en zone urbaine. "Friches, anciennes décharges, délaissés autoroutiers... En théorie, la liste des lieux propices pour faire du photovoltaïque est longue mais il y a la réalité du terrain: propriétaires qui gardent leur foncier pour un autre type d’urbanisation, terrains trop pollués, loi littoral, architectes des bâtiments de France restreignent énormément les projets. Et même si on les faisait tous, ce ne serait pas suffisant au regard des volumes de productions d’énergies renouvelables nécessaires pour assurer une transition", constate un entrepreneur du solaire.

"Aucune friche" apte au développement du solaire?

Contactée, la préfecture des Alpes-Maritimes indique que "le développement des projets [photovoltaïques] est particulièrement complexe dans les Alpes-Maritimes du fait notamment d’enjeux environnementaux prégnants, du relief du département mais aussi du coût d’accès au foncier", arguant qu'une étude de l'Agence pour la transition écologique et la Direction régionale de l'environnement souligne "qu’aucune friche n’était apte pour le développement d’un parc photovoltaïque".

"Il est important d’arriver à développer en parallèle des projets au sol et des projets sur toitures/ombrières qui pour ces derniers sont de plus en plus facilités, encouragés ou rendus obligatoires par la réglementation. Tout l’enjeu est d’arriver à identifier des secteurs de projets présentant un moindre impact environnemental, pour ce faire les collectivités territoriales ont toute leur place pour engager des études visant à planifier un développement des énergies renouvelables", abonde la préfecture.

Inextricable l’implantation du photovoltaïque sur le littoral? Des mairies, des entreprises font pourtant déjà preuve d’inventivité sur le sujet. À Mougins, depuis 2009, des panneaux s’invitent sur les toits d’un gymnase ou encore d’une école. À Valbonne, un projet de parc est en cours sur une ancienne décharge de 3 hectares pour produire une quantité d'électricité équivalente "à la consommation de 2 000 foyers", selon la municipalité.

Dans la Plaine du Var, l’immense toiture du stade Allianz riviera est doté d’une centrale de 7000 panneaux. Tandis que plusieurs supermarchés planchent sur des projets d’ombrières solaires pour leurs parkings. "Les zones urbanisées doivent être des terres d’expérimentation pour des projets futurs", lance Philippe Blanc, scientifique de l’école des MINES. Et si on passait (enfin) la seconde?

L’agglomération Cannes Pays de Lérins a signé ce jeudi un document d’engagement avec l’État pour la réalisation et le soutien financier de 101 projets verts.

Le président David Lisnard et Anne Frackowiak-Jacobs, sous-préfète de l’arrondissement de Grasse, ont paraphé ce jeudi soir en mairie de Cannes un contrat de relance et de transition écologique pour six ans (de 2021 à 2026). Le premier s’est engagé à réaliser de projets écologiques sur le territoire des cinq communes membres de la CACPL et dans l’intérêt de ses 160.000 habitants. La seconde à apporter des aides financières.

"Ce document s’appuie sur trois axes de développement durable: le renouvellement urbain, le dynamisme économique et la cohésion sociale d’une part, la transition énergétique et la valorisation environnementale d’autre part, ainsi que la résilience du territoire et la préservation des ressources naturelles", expliquait le président de la CACPL, David Lisnard.

Dans le cadre de ce contrat, 46 projets communautaires, communaux, associatifs et entrepreneuriaux ont déjà été soutenus par l’État en 2021, à hauteur de 26,2 millions d’euros (dont 22 ME pour l’agglo et ses communes: Cannes, Le Cannet, Mougins, Mandelieu-La Napoule et Théoule-sur-Mer). 55 autres sont identifiés pour la période 2022-2026.

Sur les 46 actions lancées en 2021, 20 sont portées par l’agglo et ses communes; 26 par le monde associatif et entrepreneurial.

À titre d’exemples d’actions commencées, Michel Tani, directeur de la CACPL énumérait la poursuite du Bus à haut niveau de service, la création d’une unité de production d’hydrogène vert et d’une unité d’accueil des déchets sur le site de Bastide Rouge, l’expérimentation d’une collecte de biodéchets ou encore la réalisation de travaux de sécurisation et de prévention du risque inondation. Outre ces projets d’intérêt intercommunaux, les communes déclinent également des actions chacune sur son territoire.

Anne Frackowiak-Jacobs annonçait que les négociations allaient reprendre rapidement pour les financements 2022. Elle se félicitait également d’un document qui "offre une visibilité du territoire et de sa politique environnementale sur les années à venir."

Alors qu'aujourd'hui chacun s'accorde à voir chez les animaux des êtres sensibles et conscients, la France se montre particulièrement archaïque et hypocrite sur la question de leur bien-être : qu'il est compliqué de remettre en cause l'impasse humaine et environnementale que constitue l'élevage intensif avec ses broyages de poussins vivants, ses mutilations de cochons à vif ou ses oies gavées avec des pompes hydrauliques ! Ou simplement de voter l'abrogation de pratiques aussi cruelles que la chasse à courre ou l'encadrement de la tauromachie !

Exhortant à dépasser les clivages partisans pour que la France proscrive enfin ces barbaries d'un autre âge, ce livre-manifeste rappelle que le bien-être animal, sujet éminemment politique, engage avant tout notre dignité et notre humanité.

Découvert par article https://www.francebleu.fr/infos/societe/barbaries-un-depute-s-attaque-aux-agressions-contre-les-animaux-et-a-la-corrida-1627027771#xtor=RSS-106

Plateforme des élections départementales de la FUB et Vélo & Territoires

Et pour les régionales https://elections.parlons-velo.fr/regionales2021/

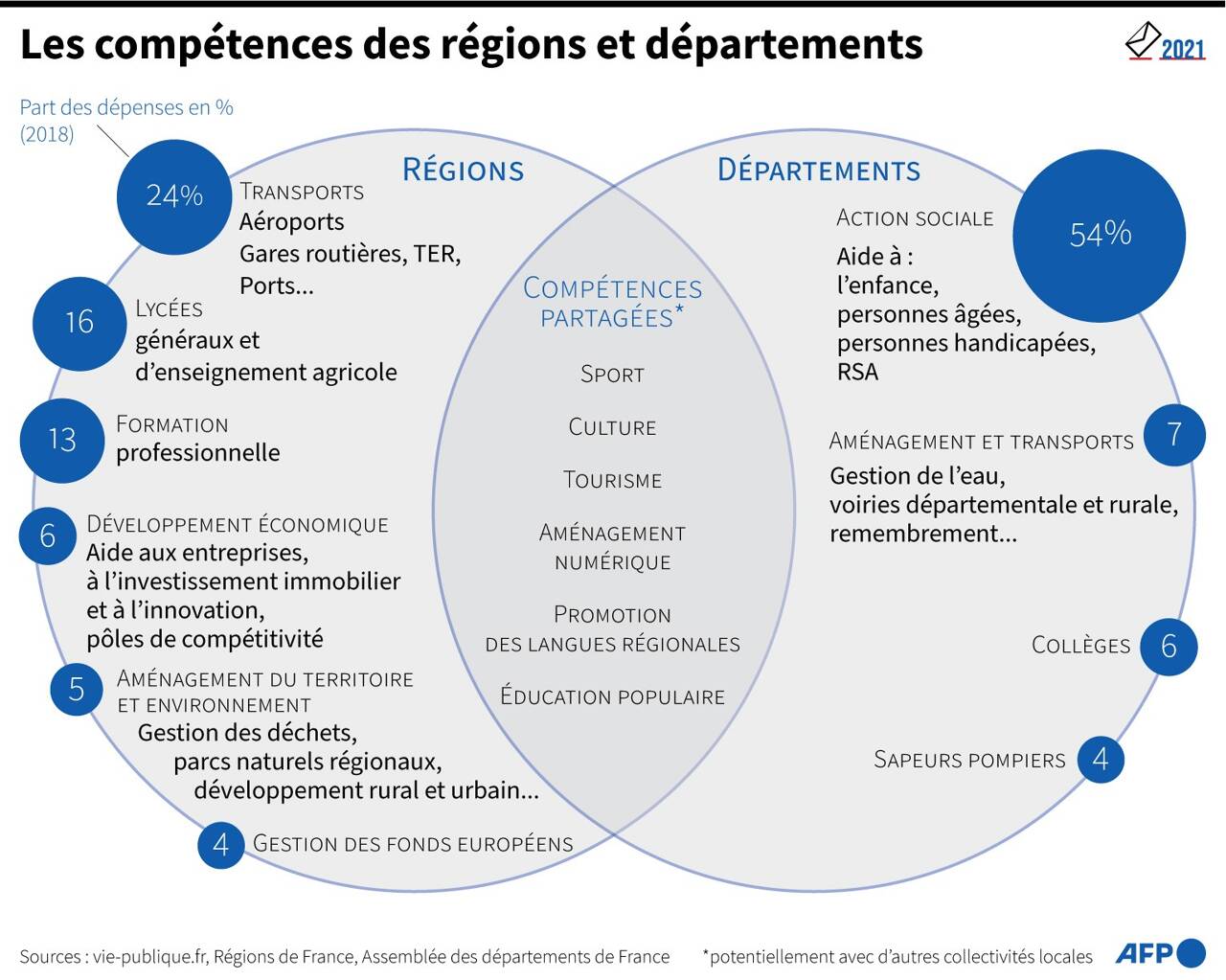

1. Le Département, qu’est-ce que c’est?

Créés par les lois de décentralisations de 1982, les départements sont des collectivités territoriales redéfinies par la loi NOTRe du 7 août 2015. La France est composée de 101 départements: 96 en métropole, 5 outre-mer.

Dans les Alpes-Maritimes, 27 cantons couvrent 163 communes et représentent quelque 1.098.465 habitants. Dans le Var, 23 cantons englobent 153 communes et 1.076.000 habitants.

2. À quoi ça sert?

Autrefois, les départements avaient une clause dite de "compétence générale" qui leur permettait d’intervenir dans presque tous les domaines.

Depuis 2015, c’est terminé: la loi a restreint leurs attributions. Ils sont notamment en charge de l’action sociale auprès des enfants, des personnes âgées et handicapées, ainsi que de la gestion du revenu de solidarité active (RSA).

Le Département est en charge de la construction, de l’entretien et de l’équipement des collèges. Il gère directement les agents techniciens, ouvriers et de service (Tos) dans ces établissements.

En matière d’aménagement et de transports, les élus s’occupent des voiries départementale et rurale, de l’eau, des découpages fonciers, des ports… Les sapeurs-pompiers, au sein du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis), sont également de leur ressort.

3. Comment ont été découpés les cantons?

Ils ont été revus par une loi de 2013. Désormais, la population d’un seul canton ne peut plus être supérieure ou inférieure de plus de 20% à la population moyenne des autres cantons du département. Au niveau national, leur nombre a été quasiment réduit de moitié – de 3.971 à 2.054.

4. Qui peut voter?

Il faut être de nationalité française, âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur une liste électorale.

5. Qui peut être élu?

Plusieurs conditions sont requises: il faut être électeur – c’est-à-dire inscrit sur une liste électorale –, de nationalité française, domicilié dans le département ou y être inscrit au rôle d’une des contributions directes (taxe d’habitation, taxe foncière…) et avoir 18 ans révolus le jour du scrutin.

Les candidats se présentent en binôme obligatoirement composé d’un homme et d’une femme.

Au second tour, la composition du binôme doit être identique à celle du premier tour… sauf en cas de décès d’un candidat.

6. Quel est le mode de scrutin?

Il s’agit d’un scrutin binominal à deux tours. Pour être élu au premier tour, un binôme doit recueillir à la fois la majorité absolue et le quart des électeurs inscrits.

À défaut, un second tour est organisé. Sont autorisés à se présenter les deux binômes qui ont glané le plus de suffrages, ainsi que ceux qui ont obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits. Au regard de l’abstention souvent élevée, cette dernière condition est rarement remplie – ce qui explique le faible nombre de triangulaires.

Classement politique sur Twitter. Statistiques, performances, évolution, tout en un clin d'oeil !

Observatoire citoyen de l'activité parlementaire au Sénat

Observatoire citoyen de l'activité parlementaire à l'Assemblée nationale

Explorez l'évolution de la loi au fil de la procédure parlementaire avec La Fabrique de la Loi !

Plus de 800 textes de loi promulgués depuis 2008 à explorer pour mieux comprendre comment les parlementaires influent sur la loi.

Rubriques

- Les textes en cours

- Les derniers textes promulgués

- Consultez la chronologie de la navette parlementaire

- Plongez dans les modifications votées par les parlementaires

- Comparez les amendements

- Explorez les interventions